Du da, tausch doch die Damen

Ich habe zwar hier bereits über Damenendspiele geschrieben, aber bin da wahrlich kein Experte - zum Glück (oder, im Sinne von Erfahrungen sammeln, leider?) sind sie in meinen eigenen Partien ziemlich selten. Auch Grossmeister sind da keinesfalls perfekt, nur Tablebases sind - sobald ihr Territorium erreicht ist - unfehlbar. Aber an einer Stelle hätte wohl "sogar" ich besser gespielt als der Weisspieler der heutigen Partie Duda-Cheparinov - im 69. Zug, ziemlich unwahrscheinlich jedoch, dass ich so lange durchgehalten hätte ... . Gespielt wurde sie vor gut einem Monat in der dritten Runde des Katar Opens; das Turnier war so stark besetzt, dass es schon früh hochkarätige GM-Duelle gab.

Zwischenzeitlich machte der 16-jährige Pole Jan-Krzysztof Duda anderweitig Schlagzeilen, nämlich bei der EM im Blitz- und Schnellschach wo er Silber und Gold gewann, obwohl er nur an 51 und 69 gesetzt war. Ist er damit nun der weltweit drittbeste Spieler mit verkürzter Bedenkzeit, nach Doppel-Weltmeister Carlsen und Doppel-World Mind Games Sieger Grischuk? Nicht unbedingt: erstens war es in Wroclaw/Breslau noch knapper als in Dubai und Peking, zweitens war das Turnier etwas schwächer besetzt, drittens hinken derlei Vergleiche immer (auch wenn manche Leser sie vielleicht wortwörtlich nehmen).

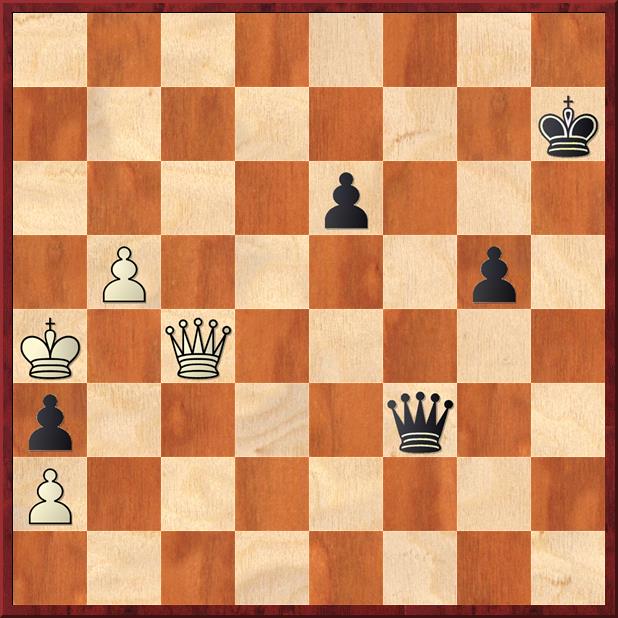

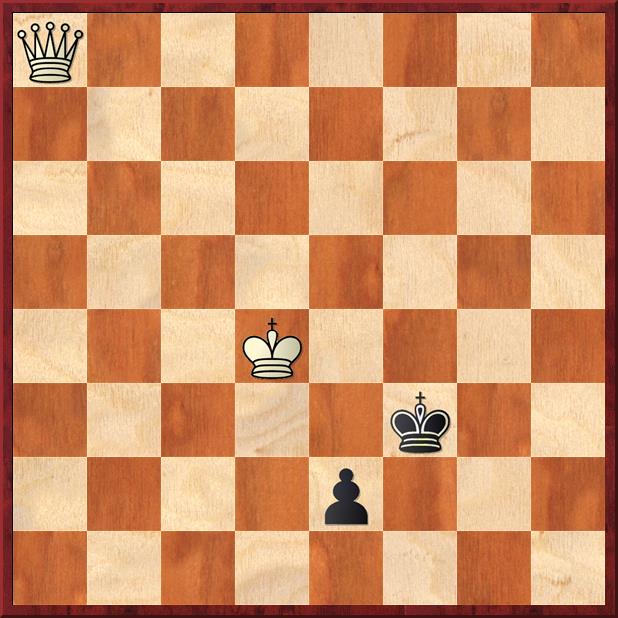

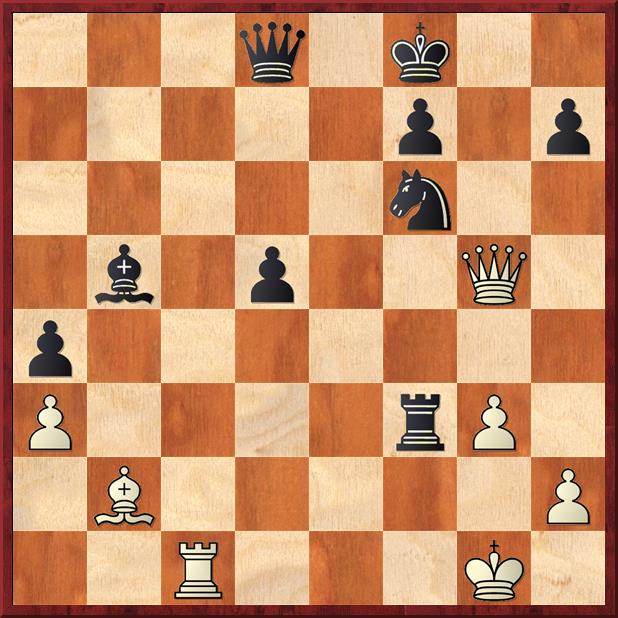

Zurück zur Partie: Eröffnung (Najdorf mit 6.h3) lasse ich aussen vor, und das Mittelspiel bis frühe Endspiel fasse ich nur kurz zusammen: Nach heterogenen Rochaden kam es zum üblichen beiderseitigen Bauernsturm - Sinn der Sache ist, Bauern zu opfern um Linien zu öffnen. Mattsetzen konnte allerdings keiner der beiden, damit ergab sich ein Endspiel mit beiderseits Freibauern, am jeweils linken Flügel vor dem eigenen König. Konkret war es ein Schwerfigurenendspiel mit Damen und je einem Turm, das Duda zunächst wohl nicht optimal behandelte: die schwarzen Figuren waren viel aktiver, und der weisse König stand etwas zugig. Es gibt gewisse Parallelen zur ersten WM-Partie Anand-Carlsen - Anand erreichte da dann den Remishafen, Duda gar ein besseres Damenendspiel, Thema dieses Beitrags (komplette Partie siehe unten). So stand es nach 54.Txf3 Dxf3+ 55.Ka4:

Warum steht Weiss hier trotz Minusbauer (potentiell) etwas besser? Der b-Bauer ist etwas gefährlicher als der g-Bauer, und der schwarze a-Bauer im Endspiel anfällig (im Mittelspiel war er ja noch ein potentieller Sargnagel, aber nach dem Mittelspiel kommt mitunter ein Endspiel). Weiter geschah zunächst 55.-g4 56.b6 g3 57.Dc7+ Kg6 Vielleicht war 57.-Kh6 genauer, warum wird später klar. 58.b7 De4+ 59.Kxa3 tschüss, a-Bauer! 59.-De3+ 60.Kb4 g2 Spielte Cheparinov auch auf Gewinn, oder "sah" er (im Gegensatz zu Engines), wie Weiss Dauerschach vermeiden kann? Nun ging jedenfalls 61.Dc2+ und 62.Dxg2, und dann muss Schwarz doch Dauerschach anstreben, objektiv nun ausser Reichweite. 61.b8D ist auch nicht verkehrt, aber nun braucht man Tablebase-Wissen 61.-Dd4+ (61.-g1D wird forciert Matt in 10 Zügen, sagt Stockfish - ich zeige nicht die Variante, nur die Schlusstellung:)

62. Kb3 Dd3+ 63.Kb2 Dd4+ 64.Ka3 De3+ 65.Kb4 Dd4+ 66.Dc4

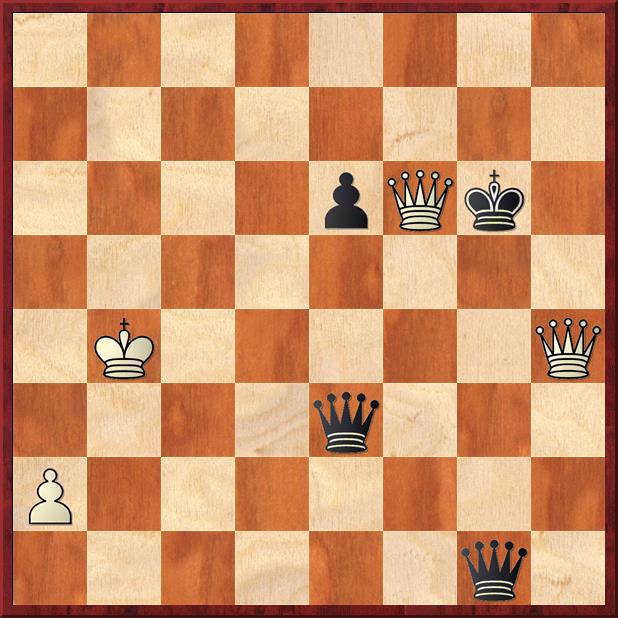

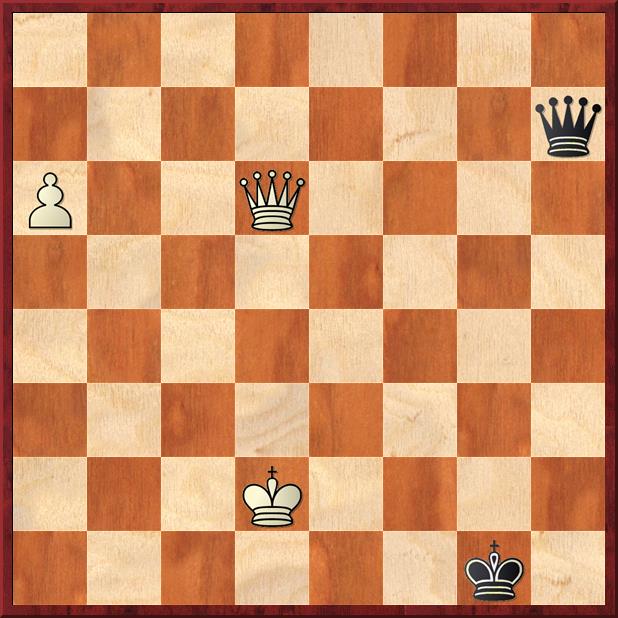

Nun ruft Stockfish, Version Liveübertragung, "Matt in 90 Zügen!" (ging natürlich bereits nach 61.-Dd4+ 62.Dc4). Kann er so weit vorausberechnen? Nein, er hat sicher gemogelt und heimlich Tablebases befragt - nun kann forciert eine Tablebase-gewonnene Version von Dame plus a-Bauer gegen Dame entstehen. Kleiner Exkurs: Gibt es eigentlich Beispiele aus der Praxis zu unklaren und stabilen Doppeldameendspielen? Unklar bedeutet, dass es keinen forcierten Gewinn gibt (wie in obiger Variante), stabil dass alle vier Damen längere Zeit auf dem Brett verbleiben? In der Partie vereinfachte Duda korrekterweise mit 66.-g1D 67.Dg8+ Kh5?? 68.Dxg1 Dxg1

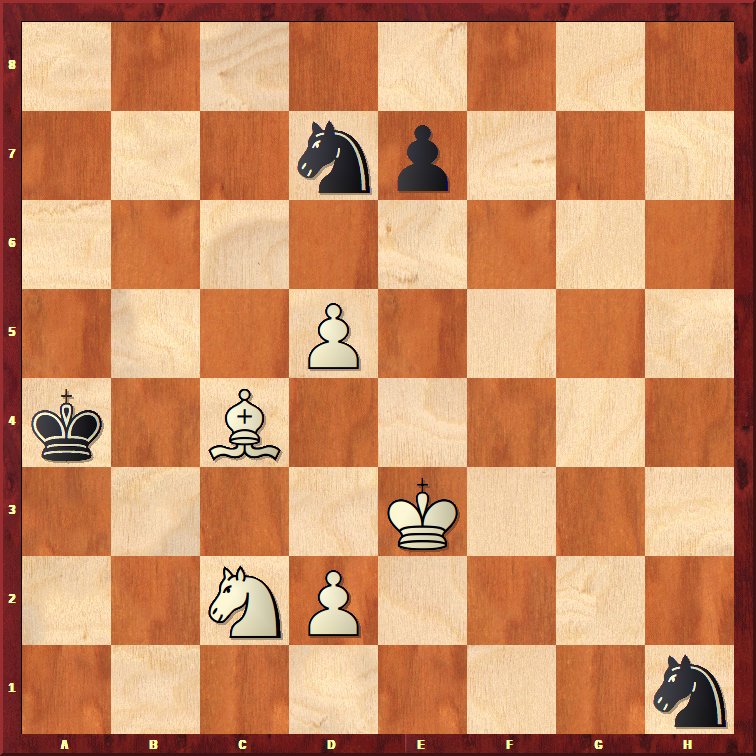

und musste nun weiter vereinfachen mit 69.Dc5+ nebst gewonnenem Bauernendspiel: 69.-Dxc5+ (69.-Dg5 70.Dxg5+ wird Zugumstellung) 70.Kxc5 Kg4 71.a4 e5 72.a5 e4 73.Kd4 Kf3 74.a6 e3 75.a7 e2 76.a8D SCHACH!!

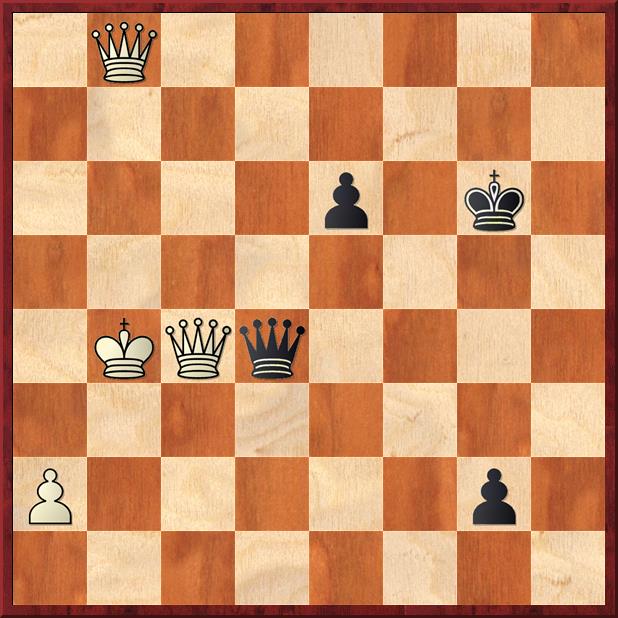

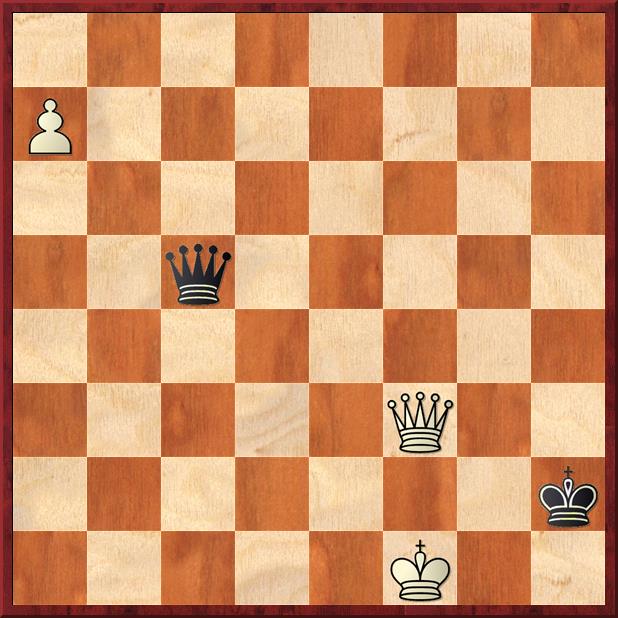

Stattdessen geschah 69.Dxe6?? - Duda, tausch doch die Damen (und zwar alle vier). Die Zeit war zwar womöglich bereits knapp, aber nicht extrem knapp: für 69.Dxe6 investierte Duda 13 Sekunden, für zuvor 68.Dxg1 immerhin eine Minute und fünfzehn Sekunden. 1) Hatte er 69.Dc5+ gar nicht gesehen? 2) Hat er sich im Bauernendspiel irgendwo verrechnet? 3) Wusste er nicht, dass die Stellung im Diagramm direkt oben für Weiss gewonnen ist? Option 3) schliesse ich aus, 1) oder 2) ist beides unwahrscheinlich, aber irgendwas muss es ja gewesen sein. Und warum hatte Cheparinov nach satten zwei Sekunden 67.-Kh5?? gespielt? Offenbar wollte er seinen e-Bauern nicht mit Schach verlieren. So wie sie gespielt wurde, dauerte die Partie noch eine ganze Weile. Cheparinov kannte offenbar einen Artikel von Kollege Michael Schwerteck (oder er hat andere Quellen) und lief mit seinem König in die entfernteste Ecke, also nach h1. Tablebases sagten ständig remis, bis zum 117. Zug. Gerade geschah 117.Kd2:

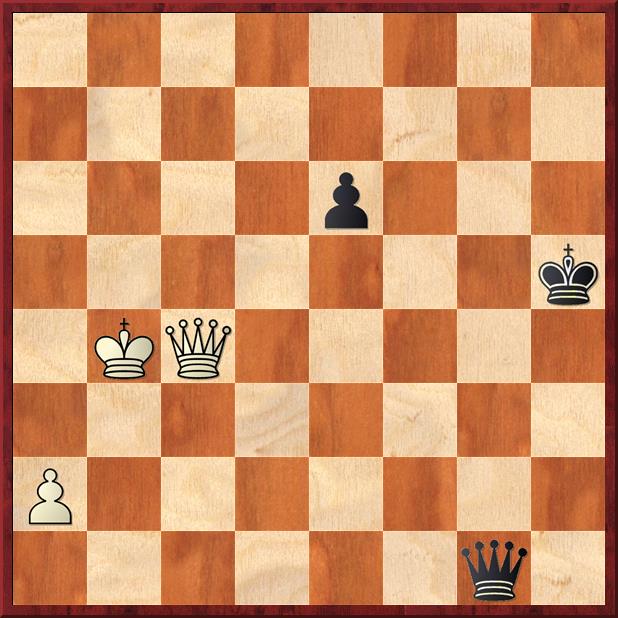

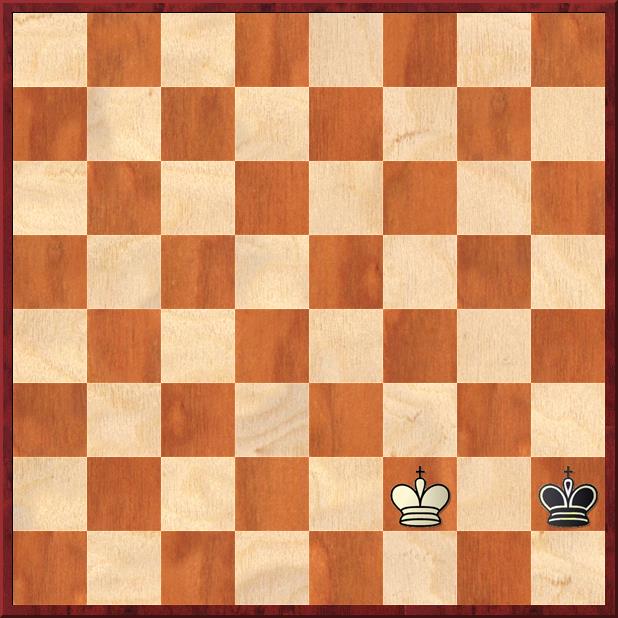

"Nalimov" wurde gerade anderswo im Kommentar erwähnt, die Internet-Version findet man hier. Fünf Züge halten remis (-Df7, -Dh8, -Dh4, -Df5 und -Dg8), Cheparinov spielte stattdessen 117.-Kg2? . Das Fragezeichen ist sicher etwas zu streng, aber eben die objektive Wahrheit - nun kann Weiss in 52 Zügen mattsetzen! Beiderseits bestes Spiel ginge weiter mit 118.Dc6+ Kg3 119.Dc5 Df7 120.a7 (einziger Gewinnzug) 120.-Da2 (alles andere verliert viel schneller) 121.Kd3 Db1+ 122.Kd4 Dd1+ 123.Ke5 Dh5+ 124.Kd6 Dg6+ 125.Kd7 Df7+ 126.De7 Df5+ 127.Kc6 usw. usw. - nach insgesamt 36 Zügen ab 117.-Kg2 kommt Weiss zu a8D. Duda spielte zunächst einigermassen richtig 118.Dd5+ Kh2 119.De5+ Kh1 120.De1+? (nur wieder 120.Dd5+ gewinnt) 120.-Kh2? (120.-Kg2 ist remis) 121.De3? (Weiss musste mit 121.De5+ die Züge wiederholen) und danach war die Stellung wieder remis, und blieb es bis zum Schluss. Für mich ist das reiner Hokuspokus, gibt es Leser die Sinn, Struktur, Ästhetik oder was auch immer der Tablebase-Varianten ergründen können? Einmal musste Cheparinov noch aufpassen:

Bitte nicht 147.-Dxa7?? sondern zunächst 147.-Dg1+ 148.Ke2 Dxa7 149.Df2+ Dxf2! (only move) 150.Kxf2! (ebenso)

Und nun war es soweit: Auslosung für die nächste Runde in Katar. Cheparinov holte im weiteren Turnierverlauf noch 3.5/6, weder schlecht noch besonders gut. Duda musste sich danach mit 2/6 begnügen - hatte diese Seeschlange Konsequenzen? Sah er nach der Partie selbst, welchen Elfmeter er verschossen hatte, oder hat er das von anderen (vielleicht gar von seinem Gegner) erfahren? Wie bereits erwähnt, sein nächstes Turnier war Blitz- und Schnellschach - da hat man kaum Zeit, verpassten Chancen nachzutrauern ..... .

27. Staufer Open vom 2.-6. Januar in Schwäbisch Gmünd

Das Turnier „mit Herz und Niveau"

In wenigen Tagen ist es wieder mal soweit, in Schwäbisch Gmünd startet die mittlerweile schon 27. Ausgabe des Traditionsturniers „Staufer Open“. Unter den offenen Turnieren in Deutschland nimmt es schon lange eine Sonderstellung ein, es gehört zu den Größeren in unseren Landen, vor allem zählt es von den Räumlichkeiten, dem Ambiente her als eines der schönsten. Das Congress-Zentrum Stadtgarten bietet viel Platz, insbesondere nach oben.

Viel Luft im geräumigen Turniersaal, dem Aushängeschild des Staufer Open, das laut Ausrichter ein „weltmeisterliches Ambiente“ bietet.

Blick auf die Bühne während der Eröffnungsansprache. Vor der Bühne erkennt man ein paar separierte Bretter. Das sind die Spitzenbretter des Open, an denen meist die Titelträger, aber auch immer wieder Amateure ums Preisgeld streiten.

Aber auch in die andere Richtung nimmt die Ausdehnung großangelegte Formen an, in der darunterliegenden Tiefgarage kann man während der ganzen fünf Turnierlage umsonst parken. Autofahrer sind insofern privilegiert, da kann einem höchstens der Winter auf der schwäbischen Ostalb einen Strich durch die Rechnung machen. Bequemer ist es freilich, vor Ort zu übernachten. Trotz der Landesgartenschau, die im letzten Sommer in Schwäbisch Gmünd, der ältesten Staufer-Stadt, ausgetragen wurde, sind Fremdenzimmer in Gmünd immer noch ein bisschen knapp bemessen, einige neue Hotels haben noch nicht eröffnet.

Wer also noch ein Zimmer benötigt, sollte sich sputen, es wird knapp! Immerhin haben sich schon mehr als 250 Teilnehmer für A- oder B-Turnier vorangemeldet, das lässt auf eine steigende Zahl der Starter hindeuten. Im Januar 2014 nahmen knapp Spieler an der 26. Auflage teil.

Wieder mit von der Partie: Ilmars Starostits und Oliver Schackmann. Der unbekannte Jugendliche schlug letztes Jahr sensationell den lettischen Großmeister. Mittlerweile liegt Oliver schon bei fast 2100 ELO.

Zum zweiten Mal wird das Turnier in zwei Gruppen, A-Open ab 1800 und B-Open bis 2000 Elo/DWZ, ausgetragen. Einige Neuerungen hält die aktuelle Ausgabe indes auch parat: so wird im A-Open zum ersten Mal mit einem neuen Zeitmodus gespielt: nämlich mit Inkrement, um zu verhindern, dass Spieler über die Zeit gelupft werden können. Statt des bisherigen 2 h für 40 Züge plus 30 Minuten für den Rest (kommt im B-Turnier zur Anwendung) heißt es heuer 100 Minuten für 40 Züge, 20 Minuten bis zum Partieende, dabei aber von Beginn an 30 Sekunden zusätzlich pro Zug!

Neu ist auch die Homepage des Turniers, die die Gmünder überarbeitet haben. Diese bietet alle wichtigen Informationen, unter anderem kann man sich nun übers Internet anmelden:

Desweiteren wird es am 4. Januar das traditionelle Kinderturnier mit Schnellpartien für unter -14-Jährige geben.

Siegerehrung bei den ganz Kleinen, den Unter-8-Jährigen

Auch in der Spitze wird das 2015-Open an Klasse zulegen, bislang haben sich bereits rund 30 Titelträger angemeldet, darunter 8 Großmeister, 2 Frauengroßmeisterinnen und 7 Internationale Meister. Turnierfavoriten sind die beiden großen Bu`s, Rainer Buhmann und Vladimir Burmakin, die schon öfters das Staufer Open gewinnen konnten, und immer wieder gern dabei sind. Zu den Mitfavoriten zählen Normunds Miezis, ebenfalls ein Dauergast in Gmünd, sowie die „Deutschen Prinzen“ in ihrem Schachjahr, Matthias Blübaum und Dennis Wagner, die nun, durch die neuere Modus mit A-und B-Gruppe sowie beschleunigter Auslosung angezogen, auch ihren Weg auf die schwäbische Ostalb auf der Suche nach Normmöglichkeiten fanden. Blübaum hat mittlerweile seinen Großmeistertitel bereits gesichert, Wagner ist auf dem besten Wege dahin.

Vorläufige Teilnehmerliste:

http://www.staufer-open.de/a-open

An Attraktivität hat auch der Austragungsort, Schwäbisch Hall, im letzten Jahr deutlich dazugewonnen. Zur baden-württembergischen Landesgartenschau im abgelaufenen 2014 wurde die große Kreisstadt Gmünd, im Württembergischen zwischen Stuttgart und Aalen gelegen, jahrelang umgebaut und verschönert, die Ergebnisse konnte der Tourist ab dem letzten Mai begutachten.

Bilder aus dem Sommer: die Rems wurde zentrumsnah zum Badestrand umfunktioniert, manche neue futuristisch anmutende Häuser kann man an ihrem Ufer entdecken. Zum Baden einladend wird es Anfang Januar dennoch nicht sein…

Kulturell wie historisch hat Schwäbisch Gmünd einiges zu bieten, vor allem ein mittelalterliches Stadtbild in der Altstadt mit schönem Markplatz, ich verweise auf den Wikipedia-Artikel:

http://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4bisch_Gm%C3%BCnd

Sowie die Internetpräsenz der Stadt:

http://www.schwaebisch-gmuend.de/

Schreibwettbewerb zur Künstlerpartie

Die Künstlerpartie im Deutschen Fernschachbund e.V., eine Symbiose aus (Fern-)Schach und Kunst, hat einen weiteren Arm bekommen. Zu den Projektbeteiligten, die Künstler RoseMarie J. Pfortner und Helmut Toischer und Deutscher Fernschachbund e.V., ist ein weiterer Partner gestoßen, die Allgäuer Schreibinitiative "Schreib schon". Ein Schreibwettbewerb erweitert die Weltneuheit "Künstlerpartie" um eine neue Kategorie, die alle zur Teilnahme einlädt, die gerne schreiben. Informationen sind bei Schachwelt unter "Schach/Fernschach" zu finden oder direkt auf der Website des Deutschen Fernschachbundes e.V. unter www.bdf-fernschachbund.de.

OIympische Winterspiele

Worauf einige Partieschachspieler noch immer hoffen, haben die Schachkomponisten schon geschafft: Schach ist olympisch. Zumindest ein bisschen. Zehn Jahre, nachdem ein Stralsunder Problemschachspieler auf Verbandskosten für die gute Sache zu den olympischen Spielen nach Athen flog (lese hier und hier), gab es wieder Problemschach im Rahmenprogramm einer Olympiade: so gehörte ein Studienkompositionsturnier zum Rahmenprogramm der Winterspiele 2014 in Sochi.

Inzwischen liegt auch das Ergebnis vor. Der geteilte Sieger war erneut Sergey Didukh, der schon für unseren Beitrag im Vormonat gesorgt hat.

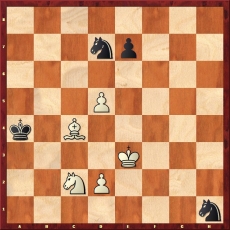

Die Materialverteilung spricht nicht gerade für einen weißen Sieg, aber die schwarzen Kräfte sind zersplittert und spielen nicht zusammen. Der eindeutige Weg zum Sieg führt über eine wirklich verblüffende Stellung.

Wer Lust hat, sich eine hübsche Knobelei über die Festtage zu gönnen, sollte nicht vergessen, seine Gedanken im Kommentar zu verewigen.

Und damit wünsche ich den Lesern ein frohes Fest und einen guten Jahresübergang, auf dass hier auch in 2015 mit viel Elan gelöst wird.

This is sick

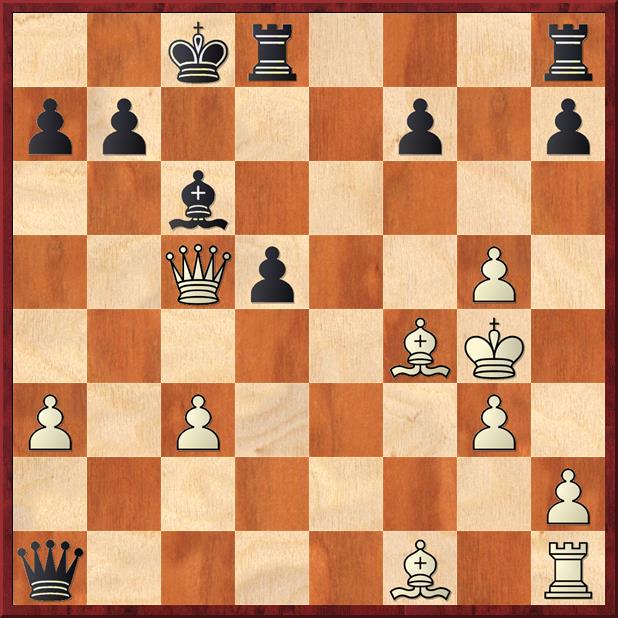

Zum Titelbild: Weiss am Zug, was tun? Jedenfalls nicht die Partiefortsetzung 20.Tb1?? Df2+ 21.Kh3 Se3+ 0-1. Diverse Züge sind besser, aber a) Was ist der beste Zug? b) Was ist dann die (Computer-)Beurteilung der Stellung bei beiderseits bestem Spiel? c) Was kann passieren, wenn Schwarz plausibel aber nicht optimal reagiert? Der Leser darf selber darüber nachdenken - aber da es viele vermutlich überfordert, werde ich später die Lösung verraten. Thema dieses Artikels ist unter anderem "unglaublich, was Computer mitunter finden" - illustriert mit drei Fragmenten: zwei zwischen unbekannten Amateuren (einer der vier ist als Schach-Schreiberling hier und anderswo ein bisschen bekannt), und eine - chronologisch die erste - zwischen bekannten Grossmeistern, daher stammt auch der Titel dieses Beitrags. Das war schon einige Zeit geplant, nun ist es quasi auch eine aktuelle Antwort auf IM Jeremy Silman ("A Chess Engine is NOT Your Friend!"). In diesem Beitrag schreibt Silman, dass Amateure Computer sparsam bis gar nicht verwenden sollten. Stattdessen sollen sie ihre Partien selber analysieren, Bücher und Trainer können wohl auch helfen und indirekt empfiehlt er wohl den Buchautor und Schachtrainer Jeremy Silman. Gesehen hatte ich das zunächst bei Dennis Monokroussos (nebst Diskussion in die ich mich auch ein bisschen einmischte).

Hintergrund: Mein Verein ist letztes Jahr aufgestiegen und damit mal wieder "erstklassig" in der Provinz Noord-Holland - wobei es hierzulande über der ersten regionalen Spielklasse noch die 'Promotieklasse' gibt, und überregional bis national über der ersten Klasse noch die 'Meesterklasse'. 2006/2007 waren wir schon einmal erstklassig und sind damals recht souverän wieder abgestiegen - diesmal haben wir auf dem Papier bessere Chancen, die Klasse zu halten, ob es klappt wissen wir am Ende der Saison. Ich schlug vor, Partien aus Mannschaftskämpfen am nächsten Vereinsabend gemeinsam zu analysieren. Da habe ich mir was eingebrockt: "der Journalist" darf das nun vorbereiten und koordinieren. Das heisst (Handschriften entziffern), Partien in Chessbase eingeben und acht Partien vorab untersuchen. In der Kürze der Zeit und überhaupt schaffe ich das nur mit Hilfe von Engines. Deren Verbesserungsvorschläge fallen grob gesagt in zwei Kategorien: 1) Das konnte man auch selbst finden, und vielleicht kann man ähnliche Ideen/Pläne demnächst mal in ähnlichen Stellungen/Strukturen verwenden. 2) "typische Computervarianten" - darüber kann man vor allem staunen und sie vielleicht ansatzweise verstehen. Allerdings ist es recht unwahrscheinlich, dass man auch nur ansatzweise vergleichbare Motive später mal recyclen kann - dafür ist Schach zu kompliziert!

Genug der Vorrede, steigen wir ein in die Partie Thomas Richter (1964) - Marcel Duin (1852), gespielt am 1.11.2014. Ich will sie nicht komplett analysieren, aber doch andeuten wie es zu der Schlüsselstellung kam. So: 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Sf6 4.e5 Sfd7 5.f4!? Eine scharfe Variante, früher spielte z.B. Schirov das gelegentlich und mit wechselndem Erfolg, inzwischen ist es jedenfalls auf hohem Niveau ziemlich selten. Ist es objektiv schlecht, zu riskant oder einfach aus der Mode? Auf Amateurniveau ist es relativ irrelevant, was Grossmeister davon halten? Ich spielte das bis vor ca. 15 Jahren regelmässig, seither nicht mehr. An diesem Tag spekulierte ich auch darauf, dass der Gegner es vielleicht nicht kennt. Tatsächlich begann er zu überlegen, folgte dann aber der Theorie. Nach der Partie sagte er "Ich musste 'wie ging das nochmal?' rekonstruieren". 5.-c5 6.c3 Sc6 7.Sdf3 cxd4 8.cxd4 Lb4+ (häufiger ist erst 8.-Db6 9.g3 Lb4+, aber so wird es eine Zugumstellung) 9.Kf2 (hier ging auch 9.Ld2) 9.-Db6 10.g3 g5!? immer noch Theorie - findet man das am Brett wenn man die Variante nicht kennt? Hier verabschiedete ich mich von der Illusion, ihn vielleicht auf dem verkehrten Bein zu erwischen. 11.fxg5 In irgendeinem Buch steht "just play this open position!". Mein Gegner hinterher: "Ja, so ähnlich ist auch meine Schachauffassung". 11.-Sdxe5 12.Kg2 "normal" ist 12.Sxe5 Sxe5 13.Kg2 und nun 13.-Sc6 oder 13.-Sc4 12.-Sg6 gut, das ist auch ein Feld für den Springer. "Irgendwann" kann man ihn vielleicht mit h2-h4-h5 belästigen was natürlich die eigene Königsstellung schwächt ... . 13.Se2 Ld7 14.Sc3 im Nachhinein gefällt mir 14.a3 Ld6 15.Sc3 besser, verhindert vorläufig wohl e6-e5. 14.- 0-0-0 15.a3 Lxc3 sah ich als grosser Freund des Läuferpaars zunächst gerne, aber es gibt andere konkrete Faktoren in der Stellung 16.bxc3 e5! 17.dxe5 Scxe5 (17.-d4 ist kompliziert und gut für Schwarz) 18.Sxe5 Sxe5 19.Lf4? Hinterher schauten wir uns 18.Dd4 an und waren uns einig, dass Weiss in diesem Semi-Endspiel etwas besser steht. Houdini teilt diese Auffassung nicht aber empfiehlt auch 18.Dd4. 19.-Sg4 bekommt von Houdini auch ein Fragezeichen (19.-Lf5, 19.-Sg6 jeweils mit schwarzem Vorteil). Das von mir etwas befürchtete 19.-Lc6!? 20.Lxe5 d4+ 21.Kh3 dxc3 bewertet er nach diversen weissen Damenzügen mit 0.00. Und nun haben wir das Titeldiagramm, ich bringe es nochmals:

Weiss am Zug, was tun? Houdinis Antwort lautet 20.Dd4! Schön und gut, und nun ist Damentausch wie auch immer gut für Weiss (u.a. da der Sg4 dann wacklig steht) aber da geht doch 20.-Db2+ !? Houdini sagt "kein Problem". Eine Variante lautet nun 21.Kg1 Dxa1 22.Dxa7 Lc6 23.Da5 Kd7 24.h3 usw. 0.00, irgendwie gibt Weiss offenbar Dauerschach. Gleichwertig ist 21.Kf3!? und nun ist 21.-h5 der einzige Zug für Schwarz! Und nun ist sowohl 22.h3 absolut 0.00, als auch 21.gxh6 Txh6 22.Lxh6 Dxa1 (bzw. auch 22.-Sxh6) 23.Lf4 Sxh2+ 24.Kf2.

Findet ein Amateur 21.-h5 ? Und warum denn nicht 21.-Dxa1 ? Wegen 22.Dc5+ Lc6 23.Kxg4

und Weiss gewinnt (+7 oder so), es droht unter anderem Kh4 nebst Lh3+. Eine der verrücktesten Computervarianten, die mir jemals begegnet sind - konnte ich (falls Schwarz 21.-h5 nicht findet) glanzreich gewinnen statt blamabel zu verlieren? Wenn ich das Schach auf f2 nicht komplett übersehen hätte, dann hätte ich vielleicht so gespielt - da Alternativen im 20. Zug wie z.B. 20.Ta2 (was mein Gegner als erzwungen betrachtete) ziemlich hässlich sind. Früher hatte ich mitunter vergleichbare Stellungen in dieser Variante: der weisse König steht auf g4 sicher, dem schwarzen König geht es an den Kragen. Das waren vor allem Blitzpartien: da hat man wenig Zeit um zu überlegen, noch weniger Zeit um sich Sorgen zu machen, also spielt man einfach drauflos!

Wie eingangs erwähnt, kurz davor (am 28.10.2014) gab es auf etwas höherem Niveau eine ähnlich überraschend-absurde Variante: Karjakin-Giri, gespielt beim Grand Prix in Taschkent. Die Diagrammstellung unten hätte nach 13.Sdxb5 (statt - Partie - 13.fxe5) 13.-axb5 14.Lxb5+ Ke7 15.fxe5 Sxe3 entstehen können:

Nun ist 16.Dxe3 für Schwarz noch einigermassen OK, aber 16.Df4!! ist 'absolutely crushing'. Unter anderem scheitert nun 16.-f5 oder 16.-f6 am Doppelangriff 17.exf6+ (auf Ke7 und Dc7). Giri dazu hinterher: "16.Df4 is sick- aber nicht verwunderlich dass Weiss hier gewinnt bei so vielen Figuren auf der schwarzen Grundreihe."

Und noch ein Beispiel aus der Ersten Klasse NHSB (Noord-Hollandse Schaakbond), mein Teamkollege hat Schwarz:

Johan Plooijer (1777) - Jaap de Wijk (1648), Stellung nach 36.-Txf3? 37.Dxg5+ Kf8:

Zuvor geschah u.a. 29.-g5?! was die schwarze Königsstellung freiwillig, permanent und unnötig schwächte, und kurz danach hat Weiss eine Figur einzügig eingestellt. Aber warum war 36.-Txf3? ungenau, was muss Weiss nun spielen damit Houdini auf 0.00 besteht? Kleiner bzw. nicht so kleiner Hinweis: nicht etwa 38.Kg2? Tf2+! . Den besten (und einzigen) weissen Zug kann man vielleicht finden, auch wenn man nicht alle weiteren Varianten sieht - daher verrate ich die Lösung nicht. Das war am Samstag der 13. Dezember - für uns ein Glückstag da unser Gegner (Konkurrent im Abstiegskampf) an vier Brettern verfrühte Weihnachtsgeschenke verteilte, u.a. misshandelte mein Gegner ein gewonnenes Läuferendspiel und verlor noch. Dadurch gewannen wir insgesamt 5,5-2,5 und haben uns auf den vorletzten Platz verbessert. Da zwei Teams absteigen, haben wir gute Vorsätze für 2015: in den drei verbleibenden Mannschaftskämpfen noch mindestens ein Erfolgserlebnis. Vermutlich/leider sind wir nicht das einzige Team mit guten Vorsätzen für 2015, und mitunter sind gute Vorsätze bereits Ende März (dann wird die letzte Runde gespielt) Makulatur. Noch ist es nicht soweit, in diesem Sinne wünsche ich den Lesern frohe Weihnachten und (es sei denn ich schreibe zwischendurch nochmal was) einen guten Rutsch in das Neue Jahr!

Gut.Besser. ChessBase 13!

Gut.Besser.Chessbase13!

Neulich blätterte ich mal wieder in alten Schachzeitschriften und dort entdeckte ich zu meiner großen Freude eine Anzeige für ein damals neuartiges Computerprogramm namens ChessBase. Damals war noch die Rede von sagenhaften 3000 kommentierten Partien und 20 MB Festplatten (!)…

Gut 25 Jahre später erscheint nun die Version ChessBase 13. Die 3,5 Zoll Disketten haben ausgedient, 20 MB Festplatten werden von der jüngeren Generation als verspäteter Aprilscherz gewertet und 85000 kommentierte Partien speichert man nun (vielleicht) in einem virtuellen Speicher namens Cloud. Dazu aber später mehr.

Für alle, die es noch nicht wissen: ChessBase ist ein Datenbankprogramm zur Speicherung und Bearbeitung von Schachpartien. Grob gesagt. Natürlich kann man noch so viel mehr damit machen, zum Beispiel sich auf einen möglichen nächsten Gegner vorbereiten, eigene Schwächen und Stärken analysieren, Trainingsmaterial erstellen, selbst trainieren, interaktive Schachvideos ansehen usw. Nur Kaffee kochen kann es (noch!) nicht.

Doch nun kommen wir gleich zu der wichtigsten Frage für langjährige ChessBase-Anwender: Lohnt sich ein Update auf Version 13 und was ist wirklich neu?

Wie bereits angesprochen, gibt es nun die Möglichkeit, eigene Datenbanken in eine sogenannte Cloud abzulegen. Diese Cloud ist ein virtueller Online-Speicher ähnlich wie Dropbox oder GoogleDrive. Der Sinn und Vorteil besteht darin, man kann von überall auf der Welt auf diese Daten mit einer App oder einem Webbrowser darauf zugreifen, auch ohne Datenbankprogramm. Man kann diese Daten auch mit anderen teilen oder im Web veröffentlichen (inklusive pgn-download). Sie können damit Ihre Partien und Analysen anderen unkompliziert zeigen und eventuelles Trainingsmaterial zur Verfügung stellen (Vereins-, oder Jugendtraining!).

Ich finde diese Neuerung im Prinzip sehr gut aber natürlich gibt es auch eine Schattenseite: Wie sicher sind die Daten dort? Ehrliche Antwort: Ich weiß es nicht. Im Zeitalter von NSA sollte man nicht zu blauäugig sein und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass zum Beispiel ein Anand seine noch geheimen Eröffnungsneuerungen dort ablegen würde. Aber genauso wenig würden Sie oder ich private Unterlagen wie Zeugnisse oder Geburtsurkunden bei Dropbox speichern. Wie bei allem ist gesunder Menschenverstand oft der beste Ratgeber! Trotz der angesprochenen Datensicherheit ist diese Funktion praktisch und hilfreich, aber nur bei vernünftigem Gebrauch!

Kommen wir zu einer weiteren Neuheit:

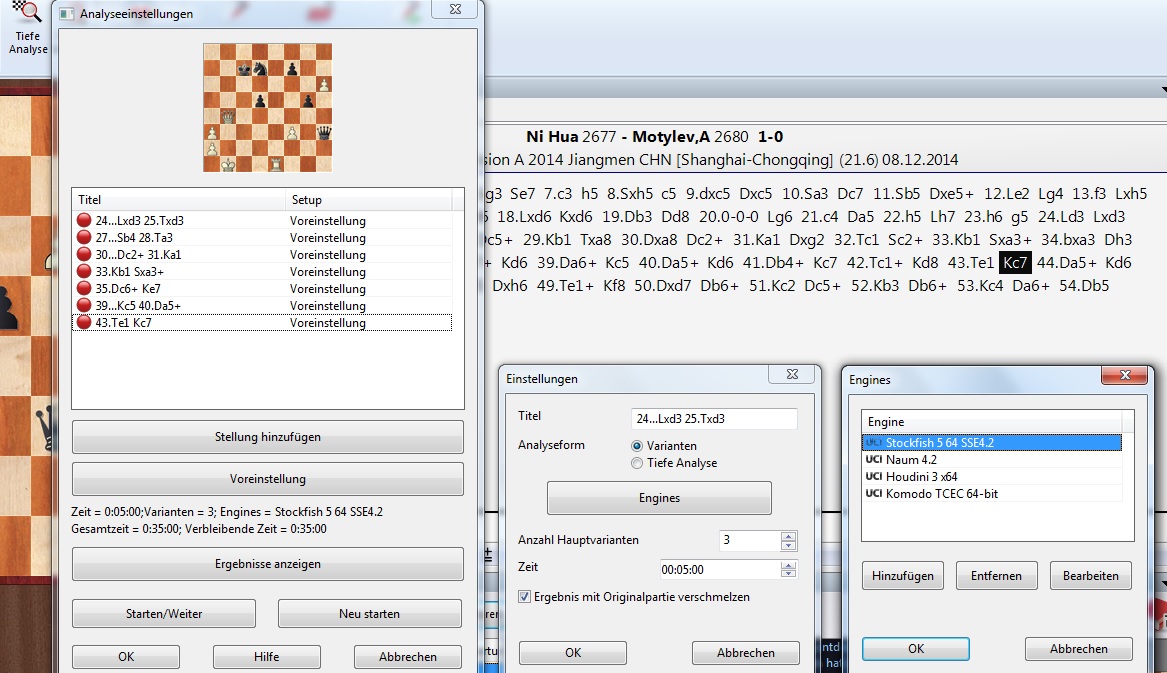

Mit dem neuen ChessBase 13 können sie Analyseaufträge erstellen:

Damit können sie mehrere Stellungen oder Partiefragmente automatisch von verschiedenen Engines analysieren lassen. Sie füllen einfach die Liste der Analyseaufträge, stellen die Engines ein und lassen die Maschine rechnen.

Diese Funktion ist in erster Linie für Fernschachspieler und Eröffnungstheoretiker von besonderem Interesse! Man braucht nicht mehr die ganze Partie analysieren zu lassen sondern kann die künstliche Intelligenz ganz gezielt auf bestimmte ausgewählte Stellungen ansetzen. Dazu hat man die Auswahl ob dafür eine Engine reicht oder man vielleicht lieber zwei oder sogar noch mehr unterschiedliche Engines (und Meinungen) dazu konsultieren möchte. Eröffnungstheoretiker aber auch Autoren von Eröffnungsbüchern können damit wichtige Schlüsselstellungen „auseinandernehmen“, sprich, der absoluten Wahrheit über die jeweilige Stellung ein großes Stück näher kommen. Der durchschnittliche Vereinsspieler kann damit wichtige Stellungen aus seinem Eröffnungsrepertoire überprüfen und interessante Momente aus seinen letzten Partien näher beleuchten lassen. Eine für mich vorbildliche Symbiose aus Mensch und Maschine! Man lässt nicht nur dumpf die Maschine die ganze Nacht rechnen sondern verteilt intelligent Aufträge und deren Gewichtung. Damit dürften aller Voraussicht nach bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit erzielt werden als vor ChessBase 13. Ich würde mir genauso wie die Krennwurzn hier vielleicht noch eine Anbindung zu Lets Check wünschen. Eine sehr sinnvolle und durchdachte Neuerung.

Weitere Neuerungen sind unter anderem:

-Eine verbesserte Repertoirefunktion trennt konsequent zwischen Weiß- und Schwarzrepertoire

- Erleichterte Analyse und Kommentierung durch neue Schalterleiste unterhalb der Notation.

-Direkte Einbettung von Spielerfotos und Flaggen in den Kopf der Notation.

-Effizientere Eingabe von Varianten während der Analyse, neue Varianten werden ohne Abfrage übernommen.

-Schließen von Brettern bei Liveübertragungen mit einem Klick

-die Möglichkeit den Entwicklern aus dem Programm heraus Nachrichten (Lob & Kritik) zu senden

Soweit zu den Neuerungen des Programms. Ein anderer (für mich sehr wichtiger) Punkt ist das Handling des Programms. Wie klappt es mit der Aktivierung? Stürzt es ab wenn zu viele Sachen offen sind? Gibt es öfters Fehlermeldungen? Läuft es rund?

Die Aktivierung des Programms lief ohne Probleme ab (kann mich noch an andere Zeiten diesbezüglich erinnern). Abgestürzt ist es bei meinem privaten 7-Tage Stresstest kein einziges Mal und Fehlermeldungen habe ich trotz größter Böswilligkeit meinerseits auch nicht produzieren können. Es lief und es läuft immer noch sehr rund! Anscheinend hat da jemand seine Hausaufgaben mehr als gewissenhaft gemacht.

Fazit:

Das neue ChessBase 13 ist aus meiner persönlichen Sicht ein sehr gut abgestimmtes, harmonisch wirkendes Programm das eigentlich keine Wünsche mehr offen lässt. Auch die eingangs gestellte Frage, ob sich ein Update lohne, kann ich nur mit einem klaren Ja beantworten. Dafür gibt es einfach zu viele gute, sinnvolle Neuerungen die einem das Leben leichter machen. Auch für Neueinsteiger gibt es derzeit auf dem Markt nichts Vergleichbares. ChessBase meldet sich mit der Version 13 eindrucksvoll zurück als Branchenprimus!

Systemanforderungen

Mindestens: Pentium III 1 GHz, 1 GB RAM, Windows Vista, XP (Service Pack 3), DirectX9 Grafikkarte mit 256 MB RAM, DVD-ROM Laufwerk, Windows Media Player 9 und Internetverbindung (Aktivieren des Programms, Playchess.com, Let’s Check, Engine Cloud und Updates).

Empfohlen: PC Intel Core i7, 2.8 GHz, 8 GB RAM, Windows 7 (64 Bit) oder Windows 8 (64 Bit), DirectX10 Grafikkarte (oder kompatibel) mit512 MB RAM oder mehr, 100% DirectX10 kompatible Soundkarte, Windows Media Player 11, DVD-ROM Laufwerk und Internetverbindung (Aktivieren des Programms, Playchess.com, Let’s Check, Engine Cloud und Updates).

Schach, Backgammon, Pokern

Schach

Das Schachspiel hat einen durchaus anerkannten Klang im Namen. Sehr viele Menschen, denen man begegnet, und denen man sich erkennbar als Schachspieler ausgibt — die dazu überzeugendste Methode: ein Magnetschach aufbauen, egal, wo —, bleibt kurz stehen, nickt anerkennend, runzelt die Stirn oder was auch immer, aber zeigt damit an, dass er einverstanden wäre, darauf angesprochen zu werden und man tut ihm den Gefallen: „Ah, spielen Sie auch Schach?“. Natürlich, da er doch irgendwie spüren dürfte, dass er dem Niveau hier nicht ganz gewachsen ist, wird er eine leicht abwehrende Geste dazu machen, aber die dazu geäußerten Worte ähneln einander doch meist: „Ja, naja, nein, ich habe mal, früher, leider jetzt nicht mehr.“ oder auch „ich spiele immer mal mit meinem Vater/Sohn/Schwager“ oder „Mein Opa hat mir als Kind mal die Regeln erklärt, aber seitdem eigentlich nicht mehr.“ . Es besteht ein Interesse, es ist anerkannt, es hat einen hohen Stellenwert, die meisten kennen es, zumindest die Regeln, sind irgendwie voller Bewunderung, aber haben es doch nie über das Level des Hobbyschachspielers hinaus gebracht, im Gegenteil, sind sie meist sogar davor schon abgesprungen. Der Grund, aus meiner Sicht: die Komplexität, der man sehr bald begegnet und welche einem die eigene und gegnerische Zugauswahl im Prinzip zufällig erscheinen lässt sind ungeeignet, den Spaßfaktor zu erhöhen. Sprich: selbst der Gewinner weiß eigentlich nicht einmal so recht, warum er gewonnen hat (bei einer Partie unter Anfängern).

Wer sich denn doch weiter und tiefer in das Spiel hineindenkt — meine Beobachtung ist die: das Verständnis ist meist erst nach über einem Jahr so groß, dass überhaupt ein ernsthaftes eigenes Interesse, eine Faszination dafür, aufkommen kann —, könnte bald zu jener kleinen und kaum auf den Straßen oder in Cafés zufällig anzutreffenden Gemeinschacht der Vereinsschachspieler gehören. Jeder der vorher am Tisch stehen gebliebenen würde, falls er denn tatsächlich einmal einen Schachclub aufsuchen sollte, um sich dort mit einem auch nur schwächeren Vereinsspieler auf eine Partie einließe, sehr bald feststellen, dass es Welten sind, die ihn vom Gegenüber trennen. Da gäbe es auch kein verbales Kaschieren mehr ( Sein Level war: „Wir spielen ab und an, in einer Kneipe, und da gewinne ich gegen meine Freunde fast immer…“), hier würde die Realität ihm recht schonungslos die Augen öffnen: hier hat er nicht die geringste Chance. Dies mag zwar einen sich selbst als solchen bezeichnenden "rechten Schachspieler" in gewisser Weise zum Schmunzeln bringen, nur merkt er dabei möglicherweise nicht, dass genau diese Abschreckung dafür sorgt, dass unsere Gemeinschaft so klein bleibt (was er an anderer Stelle aber zutiefst bedauert). Die Kunst wäre hier — und natürlich Thema an ganz anderer Stelle : wie könnte man diese ersten Schritte vereinfachen, dem Neuling genau dieses Gefühl nehmen, dass er von Tuten und Blasen keine Ahnung hat und dass er ja möglichst bald wieder das Weite zu suchen hätte, da er zu einem Schachspieler einfach nicht taugt?

Ich persönlich habe stets mein Magnetschach dabei und scheue mich auch nicht, dieses aufzubauen, an allen möglichen und unmöglichen Stellen. Das kann auch mal die U- oder S-Bahn sein oder ein Bus, sofern von einem Schachspieler begleitet. Überall sind diese Reaktionen möglich, man hört immer wieder auch die Frage: „Wer hat denn nun gewonnen bei euch?“, welche man immer gleich erörtern muss damit, dass man lediglich analysieren würde (was dem Wohlwollenden das wohlwollende Lächeln abringt, mit einem „Ach so“ verbunden, dem weniger wohlwollenden vielleicht das ungläubige Staunen begleitet von einer Art Kopf schütteln, einen würde aber alle, auch die ungewollt mithörenden, der unausgesprochene Gedanke „Das sind Irre, der Welt entrückt“, kurz könnte man sagen „Verrückte“. Dies mag zwar sogar ein Attribut sein, mit welchem der eine oder andere Schachspieler ganz gut umgehen kann, nur wird der begleitende Effekt der Abkehr von diesem Spiel, durch diese kurze Berührung mit dem Schach für alle mehr oder weniger beteiligten Unbeteiligten, dadurch keineswegs verringert, sondern, im Gegenteil, weiter gesteigert. „Schach? Nein, das mag sicher interessant sein, ein tolles Spiel. Aber das spielen ja nur Verrückte.“

Nun ja, wir alle dies hier Lesenden haben ja vermutlich diese ersten Schritte irgendwie bewältigt und die vielen Narben, die wir und sicher früh mal eingehandelt haben, sind kaum noch zu erkennen. Dennoch — auch dies an anderer Stelle bereits einmal Thema, nur weiß ich grad nicht, wo? — ist aus meiner Sicht die Vorhersehbarkeit für den Ausgang einer Schachpartie auch für gestandene Schachspieler oftmals zu groß. Sofern man nämlich „weiß“, wer gewinnt, ist, unabhängig von den reinen Spielinhalten oder der Hochwertigkeit des Spiels, gar den künstlerischen Inhalten, ein anderer Effekt, welcher im Sport und dessen Wettkampf häufig eine große Rolle spielt, empfindlich verletzt. Es ist der Aspekt der Spannung. Sicher könnten sich die Beteiligten sogar noch darüber erheben, indem sie sich einfach auf ihren nächsten Zug konzentrieren und versuchen, den besten zu finden, aber ein Zuschauer, der sogar gewillt ist, dem Ereignis zu folgen, dürfte sich bald abkehren und sagen: „Der Favorit setzt sich durch. Wozu soll ich schauen?“

Eine der Begleiterscheinungen: im Schach gibt es keine hohen Preisgelder zu erzielen. Warum? Weil der Amateur, welcher letztendlich den Profispieler finanzieren müsste, sich, aufgrund der Vorhersehbarkeit, nur auf einen kleinen Spendenbeitrag (in Form des Startgeldes) einließe. Sobald es aber mal ein Turnier gibt, bei welchem höhere Preisgelder (vermutlich durch einen Sponsor) ausgelobt werden, trifft man allerdings flugs eine versammelte Elite von Spielern an, die sogar weite Reisen in Kauf nehmen, um einen Teil des Kuchen abzubekommen. Daran erkennt man: im Schach gibt es kein Geld zu verdienen.

Backgammon

Ich möchte Backgammon nicht zu eingehend erläutern, habe es aber selbst etliche Jahre, dazu ziemlich erfolgreich, betrieben. Der Unterschied wird, Podolskis Äußerung ähnlich („Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel“), aber sehr bald klar: durch den Einsatz von Würfeln ist ein beliebiges Zufallselement hinzugefügt, welches ganz offensichtlich dem Schwächeren dienlich ist und seine Chancen erhöht. Selbst wenn er seine Steine — das Spiel dem Schachspiel insofern ähnlich: man hat 15, allerdings gleichartige Steine, welche man dennoch strategisch klug setzen muss, um sie als erster in einem gegenläufigen Rennen um das Brett zu bringe, um sie auf der gegenüberliegenden Seite sie als Erster auszuwürfeln — weniger klug und strategisch mangelhaft um das Brett setzt, so kann ihm ein Paschwurf (die Augenzahlen werden doppelt gesetzt, also bei Pasch 6, mit zwei Würfeln, kann man auf einen Schlag 24 Augen gutmachen) zur rechten Zeit doch noch das Glück des Sieges bescheren.

Ich möchte Backgammon nicht zu eingehend erläutern, habe es aber selbst etliche Jahre, dazu ziemlich erfolgreich, betrieben. Der Unterschied wird, Podolskis Äußerung ähnlich („Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel“), aber sehr bald klar: durch den Einsatz von Würfeln ist ein beliebiges Zufallselement hinzugefügt, welches ganz offensichtlich dem Schwächeren dienlich ist und seine Chancen erhöht. Selbst wenn er seine Steine — das Spiel dem Schachspiel insofern ähnlich: man hat 15, allerdings gleichartige Steine, welche man dennoch strategisch klug setzen muss, um sie als erster in einem gegenläufigen Rennen um das Brett zu bringe, um sie auf der gegenüberliegenden Seite sie als Erster auszuwürfeln — weniger klug und strategisch mangelhaft um das Brett setzt, so kann ihm ein Paschwurf (die Augenzahlen werden doppelt gesetzt, also bei Pasch 6, mit zwei Würfeln, kann man auf einen Schlag 24 Augen gutmachen) zur rechten Zeit doch noch das Glück des Sieges bescheren.

Die Anerkennung für dieses Spiels ist, gegenüber jener für das Schachspiel, ungleich geringer. Bei einer dem obigen Beispiel ähnlichen Begegnung also hörte man seltener „Habe ich auch mal gespielt“ und noch seltener „ein tolles Spiel“, aber, egal, wem man darüber erzählt, würde das ungläubige Erstaunen viel eher davon ausgelöst sein, dass man es als „strategisch hochwertiges Spiel“ anpreist, denn dies, so Jedermanns Überzeugung, ist undenkbar DURCH den Einsatz von Würfeln. Sofern nämlich hier ein Partieausgang im schlichten Denken „nicht vorhersehbar, geschweige denn berechenbar“ wäre, wäre er „rein zufällig“ und insofern wäre Gewinner lediglich der, dem Fortuna gerade hold ist. Ein Unterschied zwischen 60% Siegwahrscheinlichkeit gegenüber 40% wäre nicht wahrnehmbar und würde zudem belächelt werden.

Die positive Auswirkung dieser — man verziehe mir den Ausdruck — Naivität ist die: beim Backgammon werden, sofern sich denn mal ein Haufen Gleichgesinnter, meist nach Ankündigung, am gleichen Ort einfindet (sagen wir: es gibt auch hier Turniere und Ausschreibungen), sind die Anreisenden nicht nur bereit und einverstanden, die um ein 10- bis 100-fach höheren Startgelder zu entrichten, nein, sie heißen dies sogar mehr als willkommen. Die Verlockung ist da, die Eitelkeit ohnehin hoch: „Da gibt es riesige Preisgelder zu gewinnen. Das Glück auf meiner Seite — Befähigung im ausreichenden Maße vorhanden — und ich schnapp mir den ersten Preis. Halbfinale täte es notfalls aber auch.“

So ist es schon ein hier und da zu beobachtender Effekt, dass lange Jahre ehrgeizige, anerkannte, hochwertige, aber auch andere Schachspieler, allein aus diesem Grund das Terrain wechselten. Hier kann man richtig Kohle machen.

Auch beim Backgammon gibt es aber längst einen Effekt, nach welchem auch hier die Wissenschaft weit genug vorgedrungen ist, sogar dem Träumer endgültig und unmissverständlich die Augen zu öffnen — und sie danach umverschließbar zu machen. Die heutigen Backgammon Programme sind so weit, ähnlich wie die Schachprogramme, jeden Fehler schonungslos und unweigerlich, zugleich unwidersprochen (wer es wagt, bekommt noch mehr Lehrgeld aufgebrummt) aufdecken. Am Ende eines Matches, welche inzwischen auch, sogar per Hardware (tatsächlich wurden zwei meiner Matches bei der Weltmeisterschaft 2005, meiner letzten Teilnahme dort, damals schon live ins Internet übertragen, wie ich hier einfach mal, durchaus von Stolz begleitet, einfließen lasse), aufgezeichnet werden, gibt der Computer zudem eine nicht in Frage zu stellende Bewertung der Spielqualität ab, in Form der Error-rates (Ah, das muss der Bezug gewesen sein, damals schrieb ich über die Schachprogramme und die Bewertung der Spieler mithilfe von Error rates). Wie schlimm waren die Fehler, die die beiden Spieler gemacht haben? Gemessen wird hier im Prinzip in verschenkten Prozentpunkten auf den Sieg im Match. Wenn also der eine Spieler nun konstant bei einer 3.9 spielt, der andere aber bei 6.0: der Unterlegene WÜSSTE nun, ähnlich wie im Schach, dass er schwächer ist und dass er die fehlenden Chancen zwar in einer einzelnen Partie mit dem Glück ausgleichen kann, aber niemals auf Dauer. Das heißt: auch beim Backgammon überwiegt bereits der dem Schach ähnliche Makel: falls es zu vorhersehbar wird (beim Backgammon auf der Ebene hier: falls zu klar ist, wer besser ist), wer gewinnt, gibt es weder hohe Startgelder noch, einhergehend, hohe Preisgelder. Motto: „Ich sehe ein, dass du besser bist. Nein: ich musste es einsehen. Aber nun, da ich das weiß, zahle ich doch kein solches Startgeld mehr? Ich fahre nicht einmal hin.“ Folge: Backgammon ist rückläufig, trotz einer von mir durchaus anerkannten Hochwertigkeit des Spiels, und dies unter Einbeziehung der Notwendigkeit der Würfel und des davon provozierten zufällige(er)en Ausgangs.

Pokern

Das Pokerspiel ist nun aus meiner Sicht das in dieser Hierarchie höchstwertige Spiel. Selbst wenn man nun auch hier irgendwann mal — am besten geeignet: Geld zählen, jeden Tag — einsehen wird, dass es bessere und schwächere Spieler gibt: die Vielfalt der Möglichkeiten, speziell im eigenen Verhalten am Spieltisch, ist so gigantisch hoch, speziell der Effekt der Psychologie, dass es noch einige Zeit dauern dürfte — falls überhaupt jemals möglich —, bis Programme tatsächlich das Spielniveau korrekt bewerten können.

Das Pokerspiel ist nun aus meiner Sicht das in dieser Hierarchie höchstwertige Spiel. Selbst wenn man nun auch hier irgendwann mal — am besten geeignet: Geld zählen, jeden Tag — einsehen wird, dass es bessere und schwächere Spieler gibt: die Vielfalt der Möglichkeiten, speziell im eigenen Verhalten am Spieltisch, ist so gigantisch hoch, speziell der Effekt der Psychologie, dass es noch einige Zeit dauern dürfte — falls überhaupt jemals möglich —, bis Programme tatsächlich das Spielniveau korrekt bewerten können.

Das Texas Hold´em, der wohl derzeit weitest verbreitenden Variante, der wohl derzeit weitest verbreitenden Variante, kurz erläutert: zwei der beispielsweise sechs Spieler müssen das Spiel eröffnen. Der eine mit einer halben Grundeinheit (Small Blind), der neben ihm sitzende mit dem Big Blind. Diese Spieleröffnung ist erforderlich, damit garantiert in jedem Spiel ein Umsatz gemacht wird. Jeder erhält zwei nur für ihn sichtbare Karten auf die Hand. Danach gibt es die erste Bietrunde, bei welcher reihum, nach vorgegebener und sich Runde für Runde gerecht verändernder Reihenfolge, die Spieler aufgrund der Ansicht ihrer Karten (oder sonstiger Überlegungen, womit wir fast schon beim Punkt wären) entweder mitgehen, erhöhen oder passen dürfen. Eine Erhöhung des Einsatzes hat zwangsläufig eine weitere Bietrunde zur Folge. Dabei folgen die Erhöhungen bestimmten Gesetzen (und sind nicht in allen Fällen beliebig; maximal kann ein Spieler selbstverständlich nur das Geld verlieren, welches er vor sich hat und muss nicht etwa, wie in manch mäßigem Film zu sehen, zwischendurch rasch mal in die Tasche).

Selbstverständlich gibt es auch beim Pokern (wie beim Backgammon), das reine Geldspiel und das Turnierspiel. Beim reinen Geldspiel gelten ohnehin etwas eigene Gesetze und die möglicherweise im Einsatz befindlichen Geldbeträge können nach Belieben ausufern (falls man also im reinen, aber seriösen Geldspiel den gesamten vor sich liegenden Einsatz in einem Spiel verloren hätte — was durchaus nicht ungewöhnlich ist —, so könnte man direkt danach doch wieder in die eigenen Tasche greifen — und wird dies, bei Potenzial, vermutlich sogar tun — und das Budget wieder aufstocken, nur um es vielleicht in der nächste Runde schon wieder komplett durchzubringen (dies passiert besonders gerne konsekutiv; denn: wer ein Spiel, dazu unglücklich, verliert, neigt schon mal dazu, in der nächsten Partie zu hasardieren).

Es gibt aber selbstverständlich, und das wohl in der Mehrzahl, auch beim Pokern das Turnierspiel (welches die übergeordnete Rolle beim angegebene Anbieter Full Tilt spielt). Hier bleibt alles übersichtlich: man zahlt ein Startgeld und bekommt im Gegenzug die für das Turnier nötigen Spielchips. Diese Chips nun auf einmal setzen („All-in“) und verlieren bedeutet im ungünstigen Fall: man ist ausgeschieden. Die Möglichkeiten danach: ein weiteres Turnier spielen. Aber nicht etwa: tief in die Tasche greifen und nachladen.

Das Turnierpoker hat also aus meiner Sicht einen sehr hohen Stellenwert: es ist und bleibt ein hoch komplexes Spiel, das Zufallselement, welches durch das Austeilen von Karten hinzu kommt, ist hoch willkommen. Zugleich ist es ein mathematisches Spiel, welches ja prinzipiell für Schachspieler geeignet scheint. Selbstverständlich haben sich auch schon sehr zahlreiche Schachspieler, bis zur Weltelite, darin probiert. Wie erfolgreich, vermag ich zwar nicht zu sagen, aber ihre Veranlagung ist grundsätzlich darauf ausgerichtet und dafür geeignet. Das professionelle Spielen erfordert selbstverständlich ein gewisses Begleitprofil, welches nicht automatisch mitgeliefert wird.

Falls man nun kurz einen Einblick erhalten möchte, wie komplex das Spiel ist, wie hoch die Vielfalt der Möglichkeiten ist und inwieweit es Programmen unmöglich sein dürfte, in logischen, nachvollziehbaren Auswertungen, den besseren vom schwächeren Spieler zu unterscheiden, hier ein paar Beispiele:

Ein Fehler kann sehr wohl eine geplante Aktion sein. Dies erst einmal als grundsätzliche und wichtige Überlegung. Schlussfolgerung wäre daraus: es ist zwar ein Fehler, aber es ist doch keiner?! Nun, die Fehlerhaftigkeit darin, einen Einsatz zu bezahlen ohne mathematische Rechtfertigung. Als ganz anschauliches Beispiel: man hätte das Minimum, die schlechtes denkbare Hand, und würde am Ende ein raise, eine Erhöhung, bezahlen, das ganze am besten früh in einer Partie. Man hätte also GARANTIERT verloren. Was könnte das Programm anders dazu sagen als: „Debil. Wer so etwas bezahlt kann nur debil sein.“ Was aber, wenn die dahinter stehende Überlegung lautet: „Ich mache JETZT diesen billigen Fehler, damit der Gegner später einen teureren Fehler macht?“ Tatsache ist, dass man meist ein Spielerprofil anlegt, dies tut jeder Spieler am Tisch von seinen Mitspielern (manche wissen natürlich weniger als andere). Falls das Profil dieses Spielers, aufgrund der frühen Unsinnigkeit eines Einsatzes (das Beispiel war ja überspitzt, um es plastisch zu machen), nun auf „ der kann nichts“ gesetzt wird, so hat dies zwei Konsequenzen: a) der wird nicht ernst genommen, also sein seine Einsätze grundsätzlich unsinnig, unüberlegt, und b) das Profil wird schwerlich verändert, weil der erste Eindruck am meisten zählt.

Ein weiteres, kleines Beispiel: man hat mehrfach vorher raises getätigt. Man hat mehrfach damit einen Pott geschnappt, weil die Gegner gepasst haben (übersetzt in die Pokerspielersprache: man hat ihm geglaubt). Nun wird es ganz sicher passieren, dass der Spieler irgendwann einmal kontrolliert wird (das auch Pokersprache). Vermutlich wird es daran liegen, dass ein Gegenspieler eine ausreichend gute Hand hat, mit welcher er sich nicht aus dem Pott verdrängen lässt durch blindwütige raises. Falls er nun kontrolliert wird, indem er die Karten auf den Tisch legt, und sich herausstellt, dass er nichts außer einem Haufen Müll auf der Hand hatte, so hat dies nicht etwa die Konsequent, dass er als Trottel abgestempelt wird, im Gegenteil, kann ihm das sogar Hochachtung einbringen. Dennoch wird es die Konsequenz haben, dass er zunächst an Glaubwürdigkeit verloren hat. Sollte er sich also im folgenden Spiel erneut für eine Erhöhung entschließt und dabei keine vernünftige Hand hat, so muss er wohl damit rechnen, den nächsten Pott auch zu verlieren. Das wäre also ein dummer Zug. Dagegen günstig: er bekäme im nächsten Spiel gute Karten. Dann denkbar: man glaubt ihm nicht und zahlt auch mit einer minderwertigen Hand, zur Kontrolle.

Was ich damit erläutern möchte: wie sollte es einem Programm möglich sein, diese Sequenz von Zügen in einen logischen Zusammenhang zu bringen? Man kann sich übrigens auch Glaubwürdigkeit „erkaufen“. Das geht so: man spielt 15 Spiele lang gar nicht. Dann hat man eine Hand oder noch immer keine. Nun setzt man plötzlich, sogar recht hoch: was sollten die Mitspieler nun annehmen? 15 Spiele lang nicht gespielt: der MUSS doch jetzt was haben?

Was ich damit erläutern möchte: wie sollte es einem Programm möglich sein, diese Sequenz von Zügen in einen logischen Zusammenhang zu bringen? Man kann sich übrigens auch Glaubwürdigkeit „erkaufen“. Das geht so: man spielt 15 Spiele lang gar nicht. Dann hat man eine Hand oder noch immer keine. Nun setzt man plötzlich, sogar recht hoch: was sollten die Mitspieler nun annehmen? 15 Spiele lang nicht gespielt: der MUSS doch jetzt was haben?

Verwandte Artikel: Wetten, Schach...?

Robert Hübner: 66 saftige Schnitzer

Aus Fehlern lernen!

Aus Fehlern lernen!

25 Jahre nach "Fünfundfünzig feiste Fehler" folgt nun die Fortsetzung:

Deutschlands bester Schachspieler seit Weltmeister Emanuel Lasker zeigt 66 kritische Stellungen aus seiner langjährigen Turnierpraxis – sortiert nach fünf Partiephasen, von Eröffnung bis Endspiel, aufgeteilt in drei Schwierigkeitsgrade.

Die Technik des eigenständigen Arbeitens bildet auch im Computerzeitalter eine wesentliche Grundlage zur Steigerung des Schachverständnisses. Ausführliche und klare Erläuterungen der Analysen vermitteln dabei einen tiefen Einblick in das schachliche Denken eines Weltklassespielers.

Der Band eignet sich sowohl zur Lektüre als auch als Aufgabensammlung und wendet sich an ein breites Schachpublikum, vom Fortgeschrittenen bis zum Meister.

Dr. Robert Hübner gehörte zwei Jahrzehnte lang durchgehend zur Weltspitze, drang bis zum 3. Platz der Weltrangliste vor und nahm viermal an Kandidatenturnieren zur Weltmeisterschaft teil. Aufgrund zahlreichenr Publikationen wird er als einer der weltweit führenden Analytiker anerkannt.

Preis: 24,90 €, 200 Seiten, Hardcover,

Schachreisen-Verlag, ISBN 978-3-9817134-1-1

Jetzt lieferbar - direkt ab Verlag.

KEINE VERSANDKOSTEN innerhalb Deutschlands..

Fortschritte im Schach basieren oftmals auf einer Veränderung des Denkens. Äußere Impulse sind dabei wesentlich - die Analyse eigener und fremder Partie muss im Vordergrund stehen.

Vor geraumer Zeit begeisterte mich "55 feiste Fehler" - ein tolles Arbeitsbuch, in dem Robert Hübner mit analytischer Klarheit diverse dunkle Momente seines künstlerischen Schaffens näher beleuchtet. Viele der Aufgaben sind für den fortgeschrittenen Vereinsspieler bestens geeignet. Einige hingegen stellen eine große Herausforderung dar. Doch das Lösen der Aufgaben steht nicht unbedingt im Vordergrund - auch das reine Studium seiner Herangehensweise ist der Spielstärke sehr zuträglich.

2013 beschlossen Hübner und ich ein Folgebuch zu diesem Thema zu publizieren. "Sechzundsechzig saftige Schnitzer" befindet sich nach langer Produktionszeit im Druck und kann vorbestellt werden. Nach "Die Macht der Bauern" ist es der zweite Titel des Schachreisen-Verlags.

Ukrainische Schönheiten

Heute möchte ich mal eine Art Homestory von mir bringen, indem ich erzähle, was bei mir schachlich so anliegt.

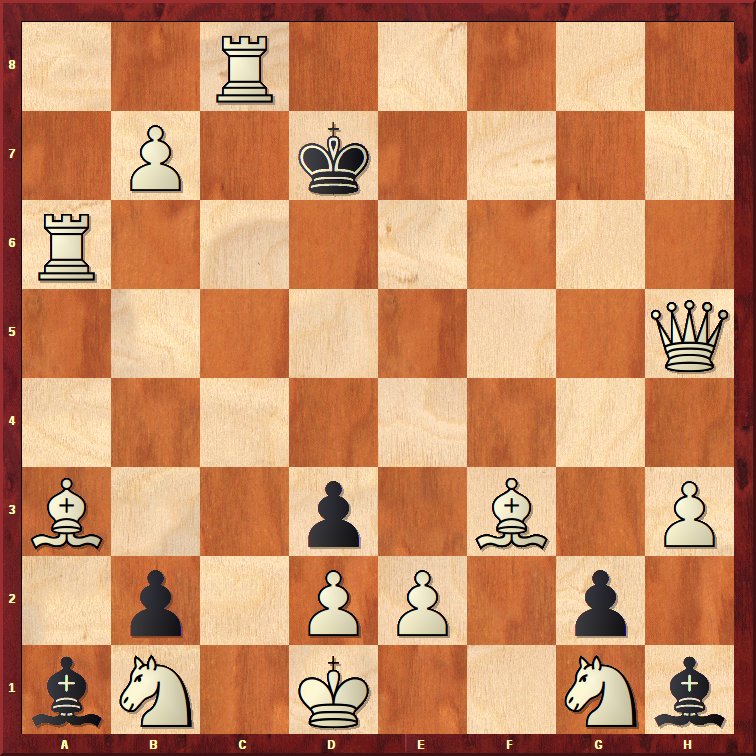

In den letzten zwei Jahren hat bei mir das "normale" Schachspiel, was mein persönliches Interesse anbetrifft, wieder mit dem Problemschach gleichgezogen. Grund dafür ist einerseits, dass ich inzwischen im Problemschach vieles gesehen habe und sich dann doch bisweilen einige Motive etwas arg oft wiederholen. Dazu trägt auch bei, dass nur wenige Stücke im von mir bevorzugten Stil komponiert werden. Andererseits bietet Partieschach momentan auch einiges an. Im Profibereich waren Giris Siege im Schnellschach gegen Kramnik und Adams mit der SOS-Eröffnung 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 Sc6 4.h3 Lb4 5.Ld3 ein absoluter Leckerbissen und dann durfte ich gestern noch dabei sein, als mein Mannschaftskamerad in der folgenden Stellung das unglaubliche 21.-Txf2 entkorkte. Man beachte, dass dann 4 schwarze Figuren auf der 2. Reihe stehen. Leider hätte es das etwas profanere 21.-Lxe4 auch getan.

Im Problemschach herrscht hingegen etwas Flaute, zumindest was mein kompositorisches Schaffen anbetrifft. Stattdessen bin ich auf anderen Gebieten für die Schachkomposition im Einsatz. So findet die Deutsche Einzelmeisterschaft im Problemlösen 2015 in einer benachbarten hübschen Stadt an der Leine statt, organisiert durch mich. Derzeit wird diese Veranstaltung sogar auf der Seite des Schachbunds erwähnt und es wird mit Freiplätzen gelockt. Gerade die regelmäßigen Löser hier sind natürlich herzlich eingeladen, der niedersächsischen Landeshauptstadt zu diesem Zweck Mitte April einen Besuch abzustatten. Insgeheim träume ich noch davon, den Deutschen Meister im Partieschach dazu bewegen zu können, teilzunehmen, aber die Chancen sind natürlich gering. Zum einen haben nur wenige Großmeister darauf wirklich Lust, zum anderen würde das wohl auch nicht ganz billig für mich.

Darüber hinaus hatte ich gerade meinen ersten Einsatz als Preisrichter. Es waren die Selbstmatts auszusuchen, die es in das Album der ukrainischen Problemschachfreunde schaffen sollten. Die Alben sollen eine Sammlung der schönsten Stücke eines Dreijahreszeitraums darstellen.

In der Ukraine gibt es recht viele Komponisten, so dass es für mich über 300 (!) Kompositionen zu sichten und zu bewerten gab. Am Ende schafften es über 100 Stücke, im Album berücksichtigt zu werden, was aber vor allem daran lag, dass der andere Preisrichter wirklich extrem großzügig war. Die Regeln lauten bei so etwas, dass jedes Stück mit 0 (Stück ist irregulär oder komplett vorweggenommen) bis zu 4 (eines der besten Stücke aller Zeiten) Punkten bedacht wurde und wenn die Summe aus den Urteilen der beiden Richter größer oder gleich 5 ist, wird es berücksichtigt. Es waren einige gute Stücke dabei - ukrainische Schönheiten, wie sie ja einst schon von den Beatles (Back in the USSR) besungen worden sind.

Vorstellen möchte ich das Stück, das mit 7,5 Punkten einsam an der Spitze des Feldes lag.

Dies ist eine Koproduktion der Herren Koziura, Kopyl und Fomichev. Es erhielt vom anderen Preisrichter 4 Punkte, ich zog einen halben Punkt ab, weil ich es eigentlich nicht mag, wenn der Schwarze nur seiner Zugpflicht genügt und sonst nicht viel zu sagen hat. Trotz dieses Mangels handelt es sich um eine absolut geniale Komposition mit zwei echoartigen Abspielen, die wirklich verblüffend sind (das ist auch schon eine kleine Hilfestellung).

Die Aufgabe lautet Selbstmatt in acht Zügen. Weiß zieht also an und forciert das eigene Matt im achten Zug. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie schwierig es hier ist, die Lösung zu finden. Man sollte zunächst versuchen, die Mattbilder zu erahnen, dann könnte es eventuell schaffbar sein, ansonsten können hier auch gerne Halbwahrheiten und Mutmaßungen gepostet werden und im Zweifel greife ich auch nochmal helfend ein.

Wetten, Schach...? (2)

Fortsetzung des Artikels "Wetten, Schach...?" vom 04.05.2014

In England ist diese Frage längst beantwortet: man kann. Es gibt eine lange Tradition und, fast schon sprichwörtlich, wetten die Engländer auf alles. Wie auch immer die Realität im (Beinahe-)Nachbarland sein mag: in Deutschland gibt es eher die umgekehrte Tradition, welche einem jeden achtbaren Deutschen bereits dies mit der Muttermilch einsaugen lässt: wer wetten will, will auch betrügen. Wie könnte man gegen eine solche Überzeugung nun antreten, diese für null und nichtig erklären?

Meine eigene Vergangenheit mit dem Wetten mag hinlänglich bekannt sein (oder dann halt auch nicht), soll aber hier insgesamt nicht näher erläutert werden. Nur so viel dazu: ich habe eine bald dreißigjährige Erfahrung, die Anfangszeit des Sportwettens in Deutschland ziemlich lückenlos miterlebt, habe jahrelang Quoten erstellt, für angesehen Wettbüros und mich recht professionell damit beschäftigt, und darf mit einigem Stolz anführen, dass ich bis heute eine erfolgreiche Zeit habe und noch immer damit meinen Lebensunterhalt bestreite, selbst wenn heute „nur noch“ in der Rolle des Zulieferers. Man dürfte mich also durchaus als einen Sachverständigen ansehen, der sich seit quasi Jahrzehnten für modifizierte, vielleicht importierte, Muttermilch einsetzt. Es gibt keinen Zusammenhang (zwischen wetten und betrügen). Wer Spaß am Wetten hat, kann, ohne sich zu ruinieren, für eine zusätzliche Unterhaltung sorgen. Wer sich intensiv mit den zu wettenden Ereignissen beschäftigt, sich wirklich gut damit auskennt, kann vielleicht den Wettmarkt übertölpeln, die Schwachstellen aufdecken, sich dauerhaft ein Zubrot sichern. Es ist ein ehrliches Geschäft und selbst wenn am modernen Markt der Begriff „Haifischbecken“ ansatzweise Bewandtnis hätte : auch in einem solchen hat ein jeder kleinere Fisch seine Daseinsberechtigung und seine Überlebensstrategien. Vor allem könnte er sie sich aneignen, mit ausreichend Verstand gesegnet (Nemo?).

Sicher dürfte der Wettanbieter bei jedem Ereignis, welches er ins Wettprogramm aufnimmt und damit die Bereitschaft anzeigt, sich wetttechnisch in dieses Ereignis zu verwickeln, bei der Quotierung den Versuch unternehmen, eine für ihn Gewinn bringende Quote anzubieten. Nun ist allerdings vor der Austragung des Ereignisses der Ausgang ungewiss, bestenfalls ein paar Wahrscheinlichkeitsgesetzen unterworfen, und im Anschluss ist er feststehend, unverrückbar, und man könnte nur in Philosophie verfallen (wie es einem „guten“ deutschen Sportreporter gebührt; er kann es hinterher stets erklären, dass es nur so ausgehen konnte und er es uns nur deshalb nicht vorher oder währenddessen verraten hat, damit uns die Spannung erhalten bleibt), ob man es nicht eventuell doch hätte wissen können und einem das nicht eigentlich auch schon klar war, dass es so kommen würde? Vor allem betrifft diese Überlegung die Seite des Verlierers (einer Wette, das kann auch gut der Anbieter sein). Falls man gewinnt, sieht die Welt einfach nur rosig aus und man klopft sich selbst anerkennend auf die Schulter: „Wusst ich doch.“ Hiermit dem Sportreporter noch gleich, kann man nun zumindest, zwecks Nachweises, seinen Wettzettel herausholen und hinzufügen: „Hab ich auch gespielt. Hier, schau mal.“

Dies soll vor allem deshalb erörtert werden: während der Gewinn des Veranstalters im Spielcasino rein mathematisch gesehen garantiert ist, da anhand feststehender Wahrscheinlichkeiten die Auszahlungsquote berechnet wird (naiv erklärt: man bekommt „nur“ 36-faches Geld auf eine Chancen von 1/37), agiert der Wettanbieter bei Sportwetten ohne Netz und doppelten Boden: es gibt keine Wahrscheinlichkeitsgesetze, nach denen man einen Sieg von beispielsweise Hertha BSC gegen Werder Bremen (Fußball, Bundesliga) errechnen könnte. Dies bedeutet folgerichtig: man setzt sich als Anbieter einem gewissen Risiko aus. Hier ist jeder selbst in der Verantwortung, sich zu schützen, und der Wettmarkt hat da längst ein paar Regeln entwickelt, an denen man sich am besten orientiert (die aber hier nicht näher erläutert werden sollen; vielleicht in einer Fortsetzung?).

Aufgrund der Tatsache, dass man die Chancen nicht exakt berechnen kann, hätte der Spieler selbst (der „punter“, wie er in England genannt wird, um ihm vom Spieler auf dem Feld, am Ereignis direkt teilnehmend, zu unterscheiden) die Möglichkeit, sich einen Vorteil zu erarbeiten. Wie kommt dies nun alles zustande, wie erstellt man eine Quote, was ist der Zusammenhang zwischen Eintrittswahrscheinlichkeit und Quote?

Quotenberechnung allgemein

Die Quote reflektiert im Kehrwert die Eintrittswahrscheinlichkeit, wobei der Anbieter natürlich eine Gewinnmarge für sich einberechnet, welche aber zugleich die Unwägbarkeitskomponente enthält. Angenommen, eine Chance wäre 1/2 (die berühmten 50%, sozusagen ein offener Ausgang, wie beim Münzwurf), dann wäre die korrekte Auszahlquote (im englischen „true price“, auf deutsch vielleicht „faire Quote“ zu nennen) 2.0, im Kehrwert. Falls man nun diese Gewinnmarge einrechnet, so würde man, je nach Anbieter, vielleicht Quoten von 1.95, 1.90 oder auch nur 1.85 vorfinden. Beim Münzwurf würde man diesen Anbieter vielleicht als Halsabschneider bezeichnen, im Sport, da man die Wahrscheinlichkeiten nicht (exakt) kennt, enthält es diese Spanne zusätzlich zum Schutz, denn vielleicht vertut man sich bei der Einschätzung um 1, 2 oder gar 5%?! Falls das Ereignis nämlich 55% anstatt der geschätzten 50% hätte, so wäre die faire Quote bereits nur noch bei 1/0.55 = 1.82 und man hätte bei jeder der angebotenen Quoten bereits einen Nachteil. Nachteil hat jene Seite, die bei wiederholter Durchführung des Zufallsexperiments am Ende mit Minus dastehen würde. Wenn man also 1.90 bezahlt und in 100 Versuchen tatsächlich 55 Mal das gewettete Ereignis eintritt, dann hätte man zwar 100 * 100 Euro = 10.000 Euro in Wetten angenommen, aber am Ende 55* 190 = 10.450 Euro ausgezahlt. Der Verlust wäre aber kein Zufall (wie im Einzelfall), sondern durch einen Fehler in der Quotierung aufgetreten. Da das Ereignis jedoch nur ein einziges Mal unter den gegebenen Voraussetzungen durchgeführt wird, lässt sich im Prinzip niemals sagen, dass man hier aufgrund eines Fehlers verloren hat (welche Seite auch immer), oder aufgrund einer unglücklichen Verkettung.

Der Begriff „Berechnung“ ist also an dieser Stelle bereits fehl am Platze. Wobei gerade ich mich dem Problem zumindest ziemlich gut angenähert habe. Das eine Problem dabei ist, ein sauberes, gutes, passendes Modell zu finden, das andere ist, dieses Modell mit statistischen Methoden zu prüfen. Natürlich hilft einem jeden Wetteilnehmer (also auch dem Anbieter): jeden Abend Geld zählen. Falls es mehr geworden: gut gemacht. Falls es weniger geworden: denk mal gut nach.

Wettanbieter und Randsportarten

Nicht alle Sportereignisse müssen sich eignen, um sie in den Wettmarkt aufzunehmen, dem Unterhaltungsspieler einen Zusatzkick zu verschaffen (welcher der Unterhaltungsspieler würde sich als solchen bezeichnen und nicht auf eine gewisse eigene Expertise verweisen, vor allem an den Tagen, da sich die Volltreffer einstellen?). Dass die Palette aber durchaus breit gefächert ist, kann man beispielsweise hier erfahren:

http://www.sportwettenanbieter.com

Hier wird man über ein Portal an verschiedene Anbieter herangeführt, wobei es durchaus sehr attraktive Boni gibt, welche sich auch wirklich recht verlässlich realisieren lassen.

http://www.fussballwetten.info/bet365-special/#2

Hier kann man direkt ein Quotenangebot einsehen, und wird feststellen, dass es außer den populären Sportarten wie Fußball, Tennis, Eishockey, Basketball auch durchaus Randsportarten (die Betreiber derselben mögen mir verzeihen) im Angebot gibt wie Rugby, Tischtennis oder Curling, welche hierzulande sicher keinen so wesentlich höheren Stellenwert gegenüber dem Schach haben.

Insofern stellte sich hier schon die Frage: warum nicht mal ein schachliches Großereignis ins Angebot aufnehmen? Ein Kandidatenturnier, wie jenes jüngst in Khanty-Mansijsk, oder den Titelkampf, dabei jede einzelne Partie und, ständig aktualisiert natürlich, den Gesamtsieg im Wettkampf? Mal schauen, was passiert?

Antwort auf die Frage: wer gewinnt das Match? Anand oder Carlsen?

Damit es nicht ganz so trocken bleibt, sollen anstelle der eigentlich hier geplanten „Quotenberechnung für eine Schachpartie“ – welche nun weiter unten zu finden wäre, für jene, die es gar nicht abwarten können – ein paar Erlebnisse mit eingebunden werden.

Mir persönlich fiel das hier zu erörternde Problem zuletzt (mal wieder) auf, als wir im Berliner Hauptbahnhof ein kleines, von der Lasker Gesellschaft vorbildlich organisiertes Turnier spielten und die Deutsche Meisterin Hanna-Marie Klek der Einladung gefolgt war. Sie, als Star der Veranstaltung, stand insoweit im Fokus, als sie vom Vorsitzenden der Lasker Gesellschaft, Paul Werner Wagner, zum Interview gebeten wurde. Da das Match Anand gegen Carlsen damals vor der Tür stand, ging es natürlich nicht ohne ein Statement der Befragten zu diesem Match. Paul Werner fragte also: „Liebe Hanna-Marie, was denkst du nun: wer gewinnt das Match, wer wird Weltmeister?“

Nun antwortete sie nach bestem Wissen und Gewissen in wohl verpackten Worten, dass sie ihre Anhängerschaft für Carlsen nicht verleugnen könne und er nach ihrer Ansicht den Titel holen würde. Nun erinnerte mich dies an ähnlich und oft gehörte Fragen, beispielsweise jener „Wer wird Deutscher Fußballmeister?“. Und wenn man dies nun mit repräsentativen Umfragen statistisch herausbekommen wollte, wie viel Prozent an diesen/jenen/letzteren glaubten, so würde man sehr wohl ein Ergebnis erhalten – nur wäre ausgesprochen fraglich, ob diese Prozentzahlen auch nur die geringste Verwandtschaft mit einer Chancenverteilung hätten, wie man es gelegentlich zu lesen bekommt?!

Warum dies so ist? Nun, genau dies ließe sich am Beispiel Carlsen – Anand plastisch machen. Falls man nämlich hier eine Umfrage starten würde – welche von Paul Werner Wagner ja in gewisser Weise auf den Weg gebracht wurde --, und diese in dem Sinne „repräsentativ“ machen würde, dass man eine Reihe von Spitzenspielern befragen würde, so dürfte einen nicht verwundern, falls man dieses Ergebnis erhielte: 100% Carlsen, 0% Anand. Und dies wäre ja auf keinen Fall die „korrekte“ Chancenverteilung (obwohl Carlsen das Match gewann und er damit bei 100% angelangt ist). Denn: die gestellte Frage könnte, leicht umformuliert, ja gut und gerne auch heißen: „Kennst du den Favoriten in dem Match?“ Hierauf müsste ja bereits ein ungeübter oder garnicht-Schachspieler, nachdem er Kenntnis erhalten hatte von der Messbarkeit der Spielstärken mithilfe von Elo, und zusätzlich davon, dass Carlsen die höhere Zahl hatte, ebenfalls antworten. „Ich kenne den Favoriten. Es ist Magnus Carlsen.“ Falls er nun eine gute Trefferquote behalten wollte (der gleiche Kandidat wurde ja auch bereits nach dem Deutschen Meister 2014 befragt und er hatte ebenfalls ganz brav mit „Bayern München“ geantwortet), so müsste sein Tipp also lauten „Magnus Carlsen“. Nur hat er damit keineswegs Expertenstatus erlangt.

Die bessere Frage -- ohne Paul Werner zu nahe treten zu wollen, man hört ihm sehr gerne zu – müsste also lauten : „zu wie viel Prozent gewinnt Magnus Carlsen das WM-Match gegen Anand?“ Falls man hier nun eine Reihe vergleichbarer Experten befragen sollte, so dürfte man sehr wohl ein repräsentatives Ergebnis für die Chancenverteilung erhalten. Das Ergebnis der ersten Umfrage würde übersetzt lauten (falls denn die Übereinkunft erzielt würde, zu 100%, wovon aber bei seriöser Beantwortung auszugehen ist) „laut Umfrage ist Carlsen zu 100% als der Favorit anzusehen“, womit quasi gar keine Aussage getroffen ist, so würde es im zweiten Fall lauten „Carlsen ist 85% Favorit auf die Erringung des WM-Titels“ (dies allerdings zunächst nur eine Schätzung, wie der Mittelwert aller Befragten lauten könnte und zugleich irgendwo im Bereich der so fragwürdigen „Realität“ liegt, denn gerade jene ist bereits mit dem Begriff der Wahrscheinlichkeit äußerst in Frage gestellt, rein verbal: etwas scheint nur wahr).

Berechnen ließe sich mithilfe der Elo Erwartung übrigens auch dieses. Allerdings wird es da schon etwas komplizierter. Denn: die Chancen, die der Favorit hätte, sich in 12 Partien durchzusetzen gegenüber der Chance in einer einzigen wären ungleich höher, wie man wohl leicht einsieht. Selbst wenn ihm das Unglück einer Niederlage früh im Match widerfahren sollte, hätte er noch immer die Möglichkeit, dies zu korrigieren. Offensichtlich wurden deshalb die längeren Matchdistanzen eingeführt, denn gerade im Schach und bei einer Weltmeisterschaft dazu möchte man doch sicher gehen, den besten Spieler zu ermitteln und dies nicht den Zufälligkeiten einer einzigen (oder auch zweier Partien) auszusetzen.

Für die Berechnung könnte man die Mulitnomialverteilung hernehmen, nur könnte dies a) langweilen und b)würde es selbst mich jetzt im Moment überfordern, diese einfach so aus dem Ärmel zu schütteln (vielleicht füge ich die korrekte Berechnung eines Tages an). Ich habe stattdessen rasch eine Simulation durchgeführt, welche mir die obige Schätzung jedoch nicht ganz bestätigen möchte. Die Chancen sind nämlich etwas höher, wohl nahe an 90%. Der Nachteil der Simulation ist zwar ein Mangel an Exaktheit, nur sind ohnehin eine Reihe von Annahmen gemacht worden, welche nicht verifiziert werden können. Ich habe die aktuellen Zahlen genommen. Stand 23.5.2014; Carlsen 2882, Anand 2785, was somit einer Elodifferenz von 97 Punkten entspricht, womit Carlsen auf die einzelne Partie eine Erwartung von 63.6% hätte, welche ich nun mithilfe einer ähnlichen Schätzung wie oben in eine Verteilung von 31.11% Sieg Carlsen, 60.00% Remis und 8.89% Sieg Anand umgesetzt habe, was weiterhin schon allein aufgrund der Vernachlässigung der Farbverteilung unsauber ist, aber auch sonst, nicht allein wegen der Ungereimtheiten im Elo-System letztendlich ohnehin bei einer Schätzung bleibt.

Nun kommt aber doch noch ein Bezug zum Wettmarkt und Wettgeschehen. Sobald man nämlich eine eigene Einschätzung abgegeben hat, egal, auf welchem Wege ermittelt, kann man diese, sofern das Ereignis am Markt gehandelt wird, die eigene ermittelte faire Quote mit der angebotenen vergleichen. Das Kuriose ist nun: man ist nicht nur mit einem ahh und ohh mit Staunen und Verwunderung daran beteiligt, sondern im Prinzip zum Wetten verpflichtet. Voraussetzung bleibt natürlich, dass man an die eigene Einschätzung glaubt. Wenn man diese einfach nur so hinkritzelt und dann, bei Ansicht der Zahlen des Wettmarktes sich direkt bekreuzigt und seine eigenen Zahlen in den Müll schmeißt, dann entfiele diese Verpflichtung („nun, da ich der Wahrheit ins Auge geblickt habe, sehe ich ein, dass ich nichts, aber auch rein gar nichts kann“). Nur hätte man sich dann den Aufwand auch sparen können und direkt die Frage an den Wettmarkt weiter geben können.

Das Szenario dann etwa so: Frage: „Wie sehen Sie die Chancenverteilung des Matches Anand – Carlsen?“ Antwort: „Selbst wenn ich eine Überlegung anstellen würde dazu, so wäre diese im gleichen Moment null und nichtig, da ich erführe, dass sich bereits andere Menschen dazu Gedanken gemacht haben. Wenn sie dies nämlich getan haben, dann haben sie damit recht.“ Im nächsten Moment: „Hat schon jemand ein Votum abgegeben? Ja? Dann entspricht diese Einschätzung auch exakt der meinigen. Ich habe also keine Einschätzung oder Meinung, ich lese diese nach.“ Genau so gut wäre diese Antwort. „Fragen sie jemand anders.“ Womit man zugleich den Expertenstatus abgelegt hätte.

Da der Markt jedoch irgendwie eröffnen muss, sind im Prinzip nur diese Menschen zu bewundern, die den ersten Kurs (=Quote) herausgeben. Das sind die wahren Helden. Nur nimmt keiner von ihnen Notiz.

Spaß beiseite: Fakt ist, dass es ein gewisses Risiko beinhaltet, eine wahrhaftig und ernst gemeinte Prognose in Form einer Wahrscheinlichkeit abzugeben. Man “exponiert“ sich in gewisser Weite. Zugleich verpflichtet man sich im Grunde, diese Einschätzung in Form einer Wette zu untermauern. Um dies gleich einmal im Beispiel plastisch zu machen: die von mir „berechneten“ (eher möglichst realistisch „simulierten“) knapp 90% auf Sieg Carlsen im Match über 12 Partien gegen Anand entsprechen einer fairen Quote von, nehmen wir 89%, als 1/0.89 = 1.12. Wenn mir bwin nun eine 1.30 anbietet, so müsste ich doch einfach auf dieses Angebot eingehen?

Eigene Erlebnisse mit dem Wetten bei Schachereignissen

Einige praktische Begegnungen mit dem Wetten auf Schachpartien/-matches-/turniere möchte ich gerne einmal erzählen. Fast logisch, dass sich an einigen Stellen im Verlaufe der Jahre ein paar Berührungspunkte ergaben.

Klausen/Südtirol

Tatsächlich habe ich meine ersten Erfahrungen mit dem Wetten im Jahre 1982 gemacht, mit 23 Jahren. Freund Christian Maier hatte in England ein Wettkonto eröffnet und mir einen Zettel mit einem Wettangebot gezeigt. Ich befand mich damals im Mathematik Studium und es bildete sich allmählich der Schwerpunkt „Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik“ heraus. Wir studierten gemeinsam – aber erst einmal nur den Zettel und die Angebote, ich rechnete ein bisschen hin und her um nach und nach dahinter zu kommen, wir platzierten eine kleine Wette von 10 DM, verloren sie brav, da Liverpool am Sonntag nicht gegen Southampton gewinnen konnte für eine 1.40 (es waren Viererkombis Pflicht; die anderen drei Spiele hatten wir richtig), aber waren vielleicht dennoch ein klein wenig schlauer geworden?!

Mit diesem vermeintlich angewachsenen und einigen anderen Flausen im Kopf ging es Ende August nach Klausen in Südtirol, ein kleines Wochenendturnier mit ganz ordentlichen Geldpreisen. Der geliehene R4 war randvoll mit vier Schachspielern und über die Berge ging es nächtens mit dem einzigen Führerscheininhaber, Christian, – und das bereits seit einer ganzen Woche – nach Klausen. Früh morgens Ankunft, der vergebliche Versuch einer Mütze voll Schlaf im Auto, da das Hotelzimmer noch nicht frei war, dann endlich um 12 Uhr konnten wir rein, ein kurzes Nickerchen in einem richtigen Bett, unter die Dusche, auf zum Turnier, Vorrunde.

Wir waren schon mit vorne gesetzt, aber nicht unbedingt 1, 2 oder 3. Georg Siegel, später IM, war ebenfalls dabei und nicht bereit zur Preisteilung – aus gutem Grund -- , die wir anderen schon vereinbart hatten. Die Vorrunde ging glatt, der A-Finalteilnahme stand nichts im Wege. Jedoch war ein echtes Multitalent ebenfalls vor Ort: Brigitta Cimarolli, 1977 im Playboy Playmate des Monats, später, 1983, im Penthouse (dies habe ich nachgelesen; damals wussten wir nur, dass sie Modell war und im Playboy, aber man hätte es ihr wohl auch so angesehen?!). Kurz danach moderierte sie eine Schachsendung im österreichischen Fernsehen.

Wir waren schon mit vorne gesetzt, aber nicht unbedingt 1, 2 oder 3. Georg Siegel, später IM, war ebenfalls dabei und nicht bereit zur Preisteilung – aus gutem Grund -- , die wir anderen schon vereinbart hatten. Die Vorrunde ging glatt, der A-Finalteilnahme stand nichts im Wege. Jedoch war ein echtes Multitalent ebenfalls vor Ort: Brigitta Cimarolli, 1977 im Playboy Playmate des Monats, später, 1983, im Penthouse (dies habe ich nachgelesen; damals wussten wir nur, dass sie Modell war und im Playboy, aber man hätte es ihr wohl auch so angesehen?!). Kurz danach moderierte sie eine Schachsendung im österreichischen Fernsehen.

Für sie lohnte es sich jedenfalls, sich ein wenig ins Zeug zu legen. Christian hatte die geniale Idee: am Abend war ein Weinfest. Wir würden alle A-Finalteilnehmer aufschreiben – und Quoten auf sie anbieten. Wie wir sie ermittelten? Ein ganz klein bisschen rechnen vielleicht, ansonsten reine Intuition. Aber es ging ja auch um etwas anderes...

Es wurde ein voller Erfolg. Alle Teilnehmer scharten sich bald um unseren Tisch und praktisch jeder hatte seinen Tipp, mal auf diesen, mal auf jenen. Damit hatte die Sache ja eh schon ihren Zweck erfüllt. Denn: auch Brigitta Cimarolli wurde angelockt und hat sich spielend leicht ihren Favoriten auserwählt, mit wohl 10.000 Liren (etwa 20 DM) untermauert, für eine Quote von 7.0. Georgie war nicht Topfavorit, aber schon weit vorne dabei. Sie war aber die einzige echte Expertin, wie sich am Folgetag herausstellte. Denn: Georg hatte den Platz an der Sonne erobert!

Christian und ich teilten Platz 2 und 3 --- klar, ich war nur 3 und profitierte – und wir hatten noch das besondere Vergnügen, der hübschen jungen Dame ihren Gewinn auszuhändigen. Da sie die einzige Gewinnerin war und wir dennoch, nicht nur mit dem Turniererfolg, finanziell erfolgreich waren, war es rundherum eine unvergessliche Veranstaltung.

San Bernardino 1982

Nur zwei Woche danach reisten wir zu einem kleinen, sehr familiären Schachturnier nach San Bernardino. An der Spitze der Setzliste Vlastimil Hort, dahinter IM Heinz Wirthensohn, irgendwann Christian und ich. Für starke Gegnerschaft war also gesorgt. Eingeprägt hat sich mir, außer der Niederlage auf Zeit (vermutlich meiner einzigen jemals...) gegen Hort, in Remisstellung, im 40. Zug, als ich schlichtweg vergaß, zu ziehen (es war rein gar nichts los, eben nicht einmal Zeitbedrängnis) aber vor allem dies: wir, nein, ehrlich, Christian, hatte die Idee, mit unserem neu erlangten „Wissen“, Wetten auf die Partien anzubieten. Wir machten es diesmal ähnlich wie bei SSP (dem Wettanbieter, bei welchem Christian sein Konto hatte), indem wir Quoten auf 1—X—2 anboten, und zugleich aber den Kombizwang einführten. Man musste mindestens drei Spiele auswählen.

Das Wettspektakel wurde zum vollen Erfolg. Ob nun mit einem Schweizer Franken oder zehn, alle waren dabei, nach ein paar Geburtswehen sogar GM Vlastimil Hort. Wie wir die Quoten erstellten? Ich habe keine Ahnung mehr, die meisten hatten nicht einmal eine Elozahl, das Remis musste ohnehin geraten werden, bei einem Open Turnier war es vermutlich nicht so viel anders als ein Unentschieden in der Fußball Bundesliga?! Egal, das scherte uns kaum. Getippt wurde mehr als fleißig – ohne, dass sich je einer beklagte, wenn seine Wette nicht eintraf. Die familiäre Atmosphäre steigerte sich, da es immer einen Mittelpunkt gab, an welchem sich alle trafen und diskutierten, ihre Tipps und Einschätzungen verglichen.

Am letzten Tag mussten wir um den finanziellen Erfolg allerdings fürchten. Hier und da gab es sicher mal einen kleineren Treffer, an jenem Schlusstag drohte aber eine Auszahlung von weit über 200 Franken. Die letzte Partie nahm für uns den glücklichen Ausgang, die Auszahlung kam durch das gerettete Remis nicht zustande. Somit hatten wir sogar nebenbei etwas Geld verdient. Geneidet hat es wohl niemand, nein, eher Spaß hat es allen gemacht.

Quintessenz und Beweis dieser beiden kleinen Anekdoten: es geht doch, Schach und Wetten unter einen Hut zu bringen? Das könnte demnach auch in größerem Rahmen funktionieren?

Viel später (1997, rematch) spielte Weltmeister Gary Kasparov gegen das Rechenmonster Deep Blue. Ein Jahr zuvor war er siegreich geblieben durch einen 4:2-Erfolg nach sechs Partien. Es war aber bereits in dem Match offensichtlich (Kasparov bot in der fünften Partie Remis an; zu dem Zeitpunkt stand es 2:2; später gewann Kasparov und die letzte Partie MUSSTE der Computer nun gewinnen, und ob mit der Programmierung eingegriffen oder nicht: Kasparov hatte, vielleicht durch den Sieg gestärkt, leichtes Spiel), dass die Vorherrschaft Geschichte war: die Computer standen bereit, dem Menschen den Rang abzulaufen, zumindest was das Spiel Schach anging. Eines Tages musste es doch ohnehin geschehen?!

Jedenfalls hatte ich persönlich bis Ende der 80er Jahre regelmäßig Matches gegen das aktuell stärkste Computerprogramm ausgefochten. Es war nicht häufig anzutreffen, aber hier gab es eine Gelegenheit: ein Amateurspieler aus Bremen (wer erinnert sich an Dr. Horst Benstein aus Bremen?) hatte eine Leidenschaft entwickelt: er forderte stärker und stärker werdende Spieler heraus zu einem Match mit seinem aktuellen Model, welches teilweise sogar schneller, besser, leistungsstärker war als die am Markt erwerbbaren. Er hatte Beziehungen. Da er von Beruf Arzt war, hatte er offensichtlich das Kapital, um seinem Hobby nachzugehen. Die herausgeforderten Spieler ließen sich leicht mit entsprechenden Angeboten ans Brett locken. Ein Einsatz von 50 DM oder gar 100 DM pro Partie, häufig mit Kontra, waren keine Seltenheit, wenn man gegen ihn antrat. Das lockte immer einen Haufen Kiebitze auf den Plan, wenn er in Berlin das Café Belmont besuchte, und er stand mit seiner Fischbüchse, wie er sie liebevoll-verachtend nannte im Mittelpunkt, wie er es wohl wünschte.